Amorcé en novembre 2017, mon projet de livre est en voie de connaître son aboutissement. C’est au Salon du livre de Québec (15-19 avril) qu’il sera officiellement lancé. À noter qu’il n’y aura pas « d’évènement » à proprement parler. Je serai simplement présent au kiosque de BouquinBec à certaines heures (je préciserai une ou deux semaines avant).

BouquinBec est une maison d’auto-édition (assistée) de Montréal. J’ai fait ce choix après un refus d’une maison d’édition traditionnelle à la suite de 8 mois d’attente. Un choix qui ne fut cependant pas par défaut. Depuis les débuts de cette aventure, j’ai toujours été très ambivalent entre cette formule et celle de l’édition traditionnelle. En fait, j’ai toujours eu une petite préférence pour l’auto-édition. Pourquoi ? Pour un point central : les droits d’auteur.

Si vous choisissez un jour d’écrire un livre, la rédaction va impliquer de vous engager à plein temps dans ce projet pendant au moins quelques mois. Et si une maison d’édition vous accepte, elle va alors prendre les droits d’auteur. En clair, le livre ne vous appartiendra plus. Après des mois à s’investir sur un projet d’écriture, la perspective de le céder à des inconnus peut être « agaçante » pour certains. Elle l’est pour moi.

Il y a cependant de grands avantages à faire affaire avec une maison d’édition traditionnelle. Cela donne une crédibilité et un prestige immédiats ainsi qu’une plus large distribution qu’avec l’auto-édition. Aussi, il n’y a rien à débourser. La maison d’édition prend les droits, mais assume les coûts. Dans le cas de l’auto-édition, c’est à l’auteur de les assumer. Et ce peut être dans l’ordre de grandeur d’un voyage pour deux dans le sud lorsque, comme dans mon cas, on investit dans une révision linguiste ainsi qu’une mise en page de qualité professionnelle.

En effet, c’est de l’auto-édition « assistée ». L’auteur n’est donc pas laissé à lui-même pour publier son livre. BouquinBec offre la possibilité d’être en contact avec des réviseurs et graphistes professionnels pour donner un « fini » qui met en valeur le travail accompli.

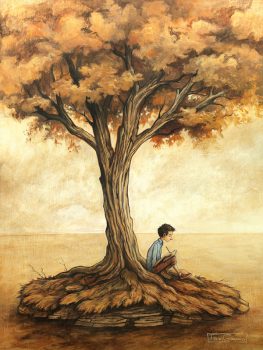

De plus, pour ajouter une touche de « chic » au livre, j’ai acheté les droits sur une œuvre d’un artiste-peintre de Québec pour illustrer la page couverture. C’est celle que vous retrouvez ci-jointe. L’artiste s’appelle Félix Girard. Je vous invite à jeter un œil sur sa collection qui met souvent la forêt et les arbres en vedette !