First we were dispossessed in the name of kings and emperors, later in the name of state development, and now in the name of conservation.

— Délégués indigènes au 5e Congrès mondial des Parcs, Conservation Refugees, p. xv

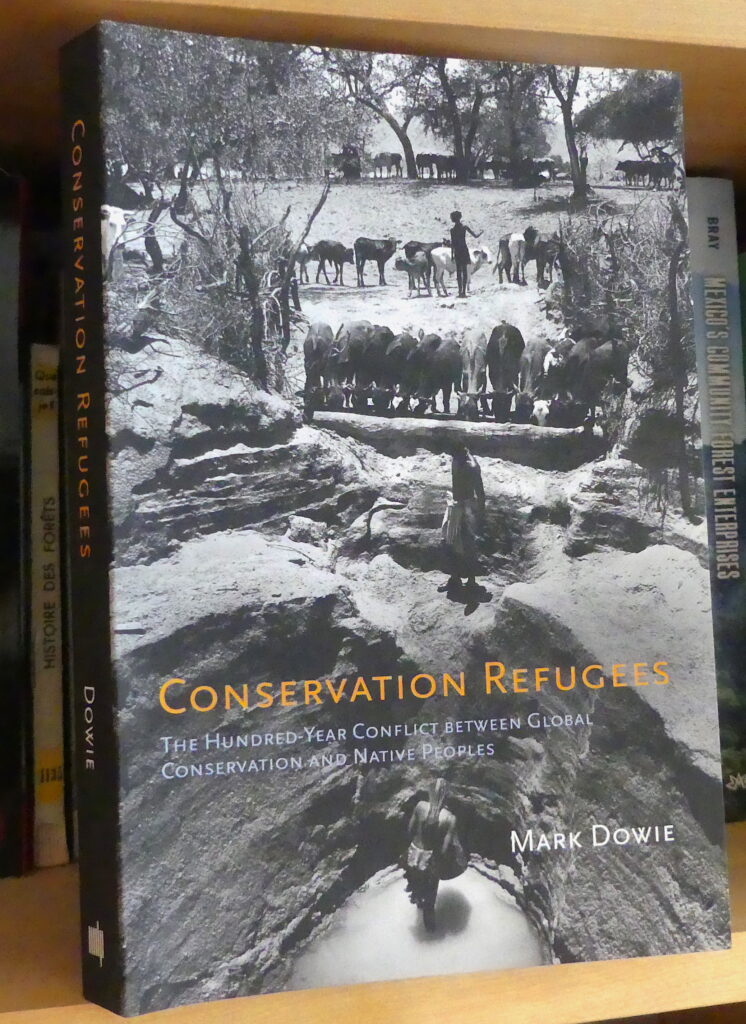

Placée en épigraphe du chapitre d’introduction de Conservation refugees — The hundred year conflict between global conservation and native peoples (Mark Dowie, MIT Press, 2011), la citation ci-haut résume l’essence du livre dont je vous présente le compte-rendu aujourd’hui.

Tout au long de ses 270 pages de texte, il y est question de la lutte de sociétés indigènes de par le monde pour continuer à habiter et à utiliser leurs territoires ancestraux [note : «indigènes» est un terme usuel dans ce livre]. La principale menace : des organisations non gouvernementales de la conservation qui, avec l’appui des gouvernements en place, cherchent à exclure ces sociétés indigènes de leurs territoires pour en préserver la biodiversité. Et souvent avec succès. D’où des millions de «réfugiés de la conservation».

En soi, la situation peut paraître absurde. Les sociétés indigènes dont il est question ont bien souvent utilisé ces territoires pendant des milliers d’années. Elles doivent donc avoir une bonne idée sur le comment en préserver la biodiversité! Et pourtant…

Ce livre, comme un précédent que j’ai présenté sur ce thème, va souvent fâcher voire décourager. Mais l’auteur, en gardant le ton posé et en mettant de l’avant toutes les sources de lumière qu’il a pu noter, en fait un livre presque optimiste. Mais surtout, c’est un texte essentiel à lire pour quiconque s’intéresse à la place de l’humain dans la préservation de la biodiversité.

Lire la suite