Sixième texte des Chroniques du caribou

A-t-on besoin d’un nouveau plan pour le rétablissement du caribou forestier, comme le conclut un rapport intitulé Bilan du rétablissement du caribou forestier (Rangifer tarandus caribou) au Québec pour la période 2013-2023? Le constat émis dans ce rapport concernant la situation du caribou forestier s’avère de fait très sévère… tout comme le remède proposé :

Malgré les nombreuses mesures recommandées par l’Équipe [de rétablissement du caribou forestier] dans les deux plans de rétablissement aux autorités gouvernementales responsables de la gestion de la faune et de ses habitats […], force est de constater que les populations de caribous forestiers sont pour la plupart dans un état préoccupant.

Le bilan des deux plans de rétablissement indique que beaucoup de mesures ont été exécutées. Cependant, les plus importantes, dont celles liées principalement à l’aménagement de l’habitat et au prélèvement n’ont pas été réalisées ou mises en œuvre selon les recommandations élaborées par l’Équipe.

Si nous ne parvenons pas à limiter les taux de perturbation de l’habitat et à réduire et même à cesser toute récolte, les populations de caribous forestiers au Québec continueront de décliner.

— Bilan, p. 45

Toutefois, à la lecture de ce Bilan, on peut avoir de sérieux doutes tant sur la sévérité de la situation du caribou forestier au Québec que sur l’efficacité du remède proposé, soit la fin de la foresterie en forêt boréale (à peu de choses près).

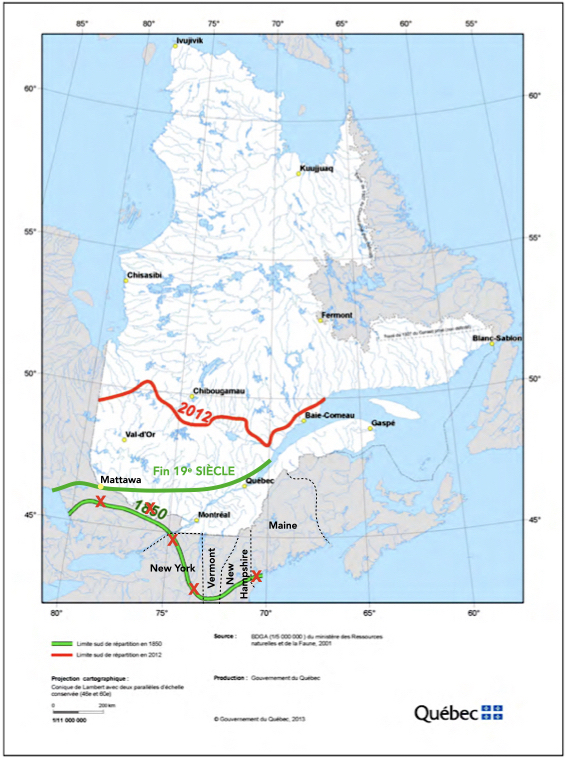

Plus encore, si l’on élargit la réflexion, il y a de bonnes raisons de remettre en cause tant un objectif central du Plan de rétablissement 2013-2023 que le statut même d’espèce vulnérable au Québec du caribou forestier.

Finalement, à la mesure des questionnements qui surgissent, il apparaît essentiel, si nouveau plan il devait y avoir, qu’il soit adopté par l’Assemblée nationale. Les choix qui pourraient y être faits dépassent le cadre de responsabilité du seul ministère de l’Environnement.

Sur ce, bonne lecture!

Lire la suite