Le papier : 2000 ans de services environnementaux à l’humanité

Le papier. On l’utilise tous les jours sans bien souvent s’en rendre compte. Il faut dire qu’il se présente sous de très nombreuses formes. Des historiens du papier ont même pris le temps d’en dénombrer quelque 20 000 usages commerciaux ! Pourtant, et sans jeu de mots voulu, il a souvent mauvaise presse. Certains pronostiquent même sa fin malgré le fait qu’après quelque 2000 ans d’existence il continue de se transformer pour faire partie de nos vies. Si l’on connaissait mieux son histoire, il serait peut-être mieux apprécié. C’est d’ailleurs ce qui m’est arrivé.

Pour la précision, j’aime le papier ! Le plaisir de lire, par exemple, a toujours été pour moi associé au papier. Toutefois, jusqu’à ce que je tombe cet été sur un petit article présentant son histoire deux fois millénaire, il ne m’était jamais passé à l’idée d’en faire un sujet de chronique. À mon propre grand étonnement, découvrir les grandes lignes de son histoire a stimulé chez moi une petite passion d’en savoir plus. Deux livres achetés, trois empruntés à la bibliothèque et quelques articles lus sur internet, me voilà aujourd’hui plus renseigné et surtout prêt à vous livrer un petit compte-rendu 🙂

Naissance chinoise

C’est en Chine, en 105 ap. J.-C., que le papier est officiellement né. Cela s’est passé à la Cour impériale de la dynastie des Han alors que le « père » du papier, le haut fonctionnaire Cai Lun, présenta à l’empereur la technique codifiée pour le produire. La recette était alors basée sur des fibres végétales et de l’eau… Des principes de base toujours présents dans la production du papier ! Toutefois, une grande différence est que plutôt que d’utiliser du bois comme aujourd’hui, les fibres végétales étaient principalement le chanvre et le lin. Ces dernières étaient soit directement tirées de produits agricoles ou de vieux vêtements (« chiffons ») qui en étaient composés.

Si la date est historique, il est aujourd’hui reconnu que la technique de fabrication de papier en Chine était connue bien avant Cai Lun. Il n’en reste pas moins que c’est ce dernier qui, en codifiant précisément comment le produire et en obtenant la reconnaissance impériale, a permis au papier de devenir le support d’écriture de choix de l’administration chinoise. Et, ce faisant, a en quelque sorte signé le baptistaire de l’existence aujourd’hui deux fois millénaire de cette invention… que les Chinois ont jalousement conservé pour eux jusqu’en 751.

Le papier arabe

En 751, l’armée impériale de la dynastie Tang subit une sévère défaite aux mains d’une armée arabe à proximité de là où se trouve aujourd’hui la ville de Samarcande (Ouzbékistan). Par cette bataille, les Chinois perdirent non seulement la région, mais aussi l’exclusivité sur la production de papier.

Le plus probable est que ce sont des prisonniers chinois, artisans papetiers, qui auraient transmis aux Arabes le secret de la production du papier. Pour la mise en contexte, le papier étant très valorisé par les Chinois, des papetiers suivaient les armées. C’est à la suite de cette bataille que Samarcande devint le premier centre de production de papier en dehors de la Chine.

Le papier était déjà connu et apprécié dans le monde arabe. Il était alors cependant importé de Chine. En mettant la main sur la technique pour le produire, les centres de production de papier se multiplièrent dans le monde arabe.

Pour le contexte historique, depuis le début des années 600, sous l’impulsion du prophète Mahomet, l’Islam était en progression. De ce qui est aujourd’hui l’Arabie Saoudite, le point de départ de cette religion, le territoire s’était étendu dans toutes les directions et en particulier en Afrique du Nord. Les Arabes conquirent même l’Espagne au début des années 700 (reconquise par les chrétiens en 1492). En tombant sous les mains arabes en 751, le papier bénéficia donc d’un large territoire pour se diffuser.

Cette proximité entre les mondes arabes et européens aurait dû théoriquement favoriser la diffusion du papier dans ce continent. Toutefois, du fait que l’Église catholique voyait d’un mauvais œil cette « invention » arabe, la présence du papier en Europe fut limitée (des importations se faisaient cependant).

En fait, l’expansion arabe en Europe profita surtout au parchemin qui bénéficia des guerres arabes-chrétiens pour remplacer le papyrus sur ce continent. Il fallut attendre le milieu du 13e siècle et des innovations technologiques dans la production du papier pour que celui-ci assure sa dominance complète sur le parchemin.

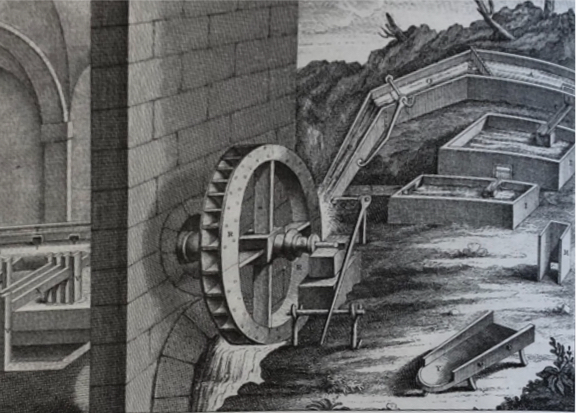

Les « moulins à papier »

Les Arabes avaient acquis des Chinois la connaissance pour faire du papier manuellement. L’écrasement des fibres de « chiffons » se faisait alors avec un pilon. Les Arabes devaient raffiner la technique en utilisant une meule actionnée par des forces humaines ou animales. Les moulins à papier, apparus dans la petite ville de Fabriano (Italie) au milieu des années 1200, écrasaient les fibres textiles grâce à des maillets actionnés par des arbres à cames. Le moulin était alimenté en énergie par une roue à aubes. D’où la double nécessité pour les moulins de s’installer aux abords des rivières : l’eau était essentielle comme ingrédient de production du papier et fournissait l’énergie aux moulins.

Une controverse entoure l’origine des moulins à papier. Il y a aujourd’hui des éléments de preuve selon lesquels les Arabes en seraient les inventeurs. Toutefois, peu de traces de la présence de cette technologie semblent avoir subsisté dans le monde arabe pour en suivre l’évolution. C’est pourquoi elle reste encore aujourd’hui associée à la ville de Fabriano.

Cette mécanisation dans la production du papier en augmenta la qualité et diminua les coûts, ce qui donna au papier un avantage compétitif majeur face au papier « arabe » et au parchemin. Ce dernier était produit manuellement à partir de peaux d’animaux. De plus, le papier bénéficiait d’une arme « secrète » face au parchemin : il ne pouvait être falsifié.

De fait, une des faiblesses du parchemin est que l’on pouvait gratter sa surface pour enlever l’encre et ainsi écrire un nouveau texte… Ce qui n’était pas très sécuritaire pour les transactions ou l’administration publique (entre autres) ! Les moulins se multipliant en Europe, les nombreux avantages du papier sur le parchemin finirent par amener l’abandon complet de ce dernier.

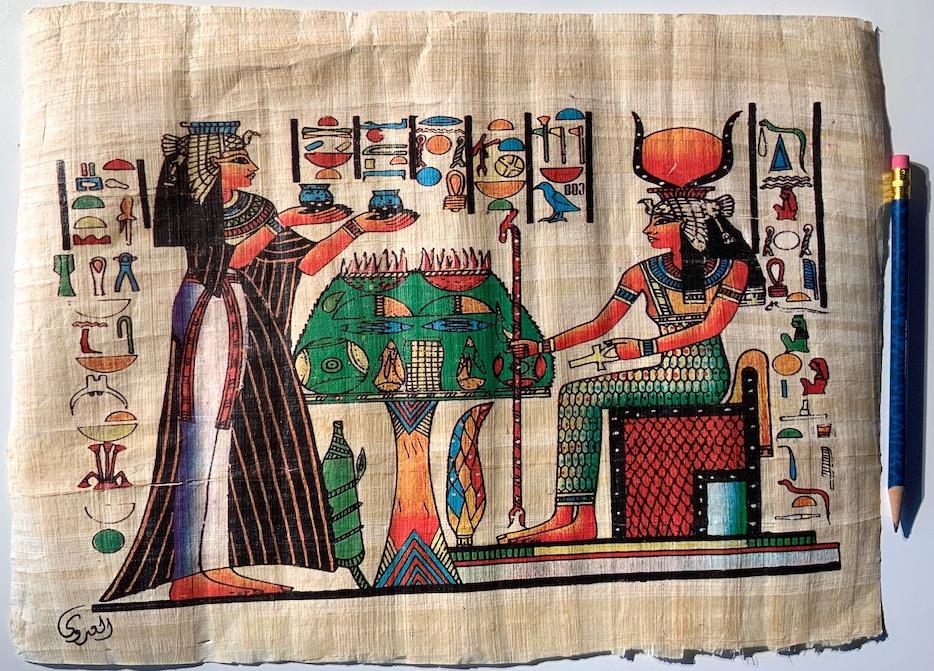

Le parchemin ne fut pas le seul support à écriture qui fut éclipsé par le papier dans « sa marche » mondiale. Le papyrus, qui régna près de 4000 ans en Égypte, en fut aussi une victime lorsque les Arabes l’introduisirent dans ce pays.

Le papyrus

À la base, le papyrus est une plante (Cyperus papyrus L.). Elle était hautement prisée dans la société égyptienne. En plus d’être le support d’écriture de choix, elle pouvait être mangée (racine comestible), servir à fabriquer des habits, des petites embarcations… Signe de sa valeur, le mot « papyrus » a la même étymologie que le mot « pharaon ». Et on lui doit le mot… « papier » ! C’est donc là un produit « royal » 🙂

Malgré sa valeur symbolique et toute son histoire, le papyrus finit par s’incliner face au papier. Ce dernier avait trop d’avantages sur le premier : facilités d’écriture, de transport et de production. Concernant ce dernier point, le papyrus poussait principalement sur les bords du Nil et, une fois la plante récoltée, il était nécessaire de la transformer en support à écriture la journée même. Le papier offrait infiniment plus de flexibilité de production.

De nos jours, la plante aurait disparu des abords du Nil. Des efforts pour la restaurer sont en cours.

L’industrie des chiffons

Au fil des siècles, de nombreuses fibres végétales furent testées pour produire le papier, mais le chanvre et le lin ont représenté pendant longtemps les options de choix. Ce qui a favorisé leur utilisation n’était pas seulement leur qualité intrinsèque, mais le fait que la mode vestimentaire utilisait ces fibres !

Le recyclage des vieux vêtements (« chiffons ») amena la création de l’industrie des « chiffonniers », soit ceux chargés de récupérer ces vieilles fibres pour les amener aux moulins à papier. L’expression « se disputer comme des chiffonniers » vient de là et nous rappelle la dure compétition qu’il y a pu alors y avoir pour mettre la main sur la ressource première du papier… Le papier est probablement à la base de la première grande entreprise de recyclage planétaire !

Le premier moulin à papier au Canada fut construit en 1805 à Saint-André-d’Argenteuil (Laurentides) et le papier y était fait à base de « chiffons » (M. Jean-Paul Gilbert : Survol de l’évolution de l’industrie des pâtes et papiers au Québec, Société d’Histoire Forestière du Québec).

Les modes vestimentaires changent cependant. Et lorsque le coton devint le choix privilégié pour la confection des vêtements, il put être intégré dans la production du papier, car il fournit des filaments de cellulose presque purs (c’est la cellulose, un constituant des cellules végétales, qui est « l’ingrédient » de base du papier). La qualité du papier produit par le coton en fait d’ailleurs toujours le choix privilégié pour les billets de banque américains et l’Euro (les dollars canadiens sont eux faits de polymères).

L’industrie des « chiffons » prospéra jusqu’à la moitié du 19e siècle alors qu’elle fut supplantée par celle des fibres de bois.

L’avènement des fibres de bois

À cette étape, je peux entendre des voix qui crient : « Mais pourquoi s’être mis à couper des forêts pour produire du papier alors que l’on pouvait simplement recycler des vêtements ? ». La réponse courte : l’économie.

L’augmentation des populations dans les derniers siècles eut, entre autres conséquences, une demande accrue en papier. L’approvisionnement en « chiffons » répondait difficilement à la demande et représentait un goulot d’étranglement. Il fallait trouver une solution de rechange abondante et fiable…

C’est au 19e siècle que les premiers procédés de production de papier à base de fibre de bois furent mis au point et perfectionnés grâce à la science de la chimie. Et même si dans les premiers temps le papier n’était pas d’aussi belle qualité que celui produit par les chiffons, c’était suffisant pour le papier journal qui en était un des principaux consommateurs.

Grâce aux fibres de bois, la production de papier augmenta considérablement. Et en plus de représenter une ressource de base fiable et abondante, le bois est renouvelable à l’infini. L’industrie tourna donc rapidement le dos aux « chiffons ».

Au Québec, si vous souhaitez voir une autre approche pour la production de papier, je vous invite à visiter la Papeterie Saint-Gilles dans Charlevoix. Le papier y est produit de façon artisanale à partir de coton. Et pour vous replonger dans l’histoire papetière du Québec, je vous invite à visiter Boréalis à Trois-Rivières.

Le papier : toujours utile et environnemental 2000 ans plus tard

Malgré les augures négatifs qui entourent le papier, en particulier le papier journal, il est très difficile d’imaginer qu’il disparaisse complètement de nos vies. Que l’on repense un instant aux ruées au papier de… toilette lors du confinement de la première vague de la COVID-19 🙂 Pour un autre exemple, les ventes en ligne se sont grandement accrues dans les dernières années, augmentant par le fait même la consommation de boîtes en carton (un dérivé du papier).

Il y a certes une image négative associée au fait que des arbres puissent être coupés pour le produire. Toutefois… Dans la continuité du fait que pendant presque toute son existence le papier fut produit à partir de déchets (« chiffons »), aujourd’hui le papier est produit à partir des déchets… des scieries. L’ère de la « pitoune », qui voyait les arbres être directement amenés aux usines de pâtes et papiers, a vécu. De nos jours, les arbres sont d’abord amenés aux scieries où ils sont transformés en 2 x 4 et autres produits servant à diverses constructions. Or, comme les 2 x 4 sont rectangulaires et les arbres sont ronds, les « excédents » sont rejetés sous forme de copeaux. Et ce sont ces derniers qui vont alimenter les usines de pâtes et papiers.

Si l’on porte un regard sur les 2000 dernières années de l’histoire humaine, le papier fut une des inventions les plus marquantes dans le développement des civilisations. Par exemple, sans papier, il n’y a pas de livres, d’imprimerie et la diffusion des idées et des connaissances aurait été grandement réduite. Mais parallèlement, ce fut aussi une, sinon l’invention la plus environnementale des 2000 dernières années. Alors vous n’avez pas à en être gênés : vous pouvez imprimer cette chronique 😌

Bibliographie commentée

Mes deux principales références :

Le papier, une aventure au quotidien — De Biasi, Pierre-Marc, 1999

Petit livre avec énormément d’illustrations et de lecture agréable. Il est structuré selon l’histoire chronologique du papier. C’est ma référence francophone.

On paper: the everything of its two-thousand-year history — Basbanes, Nicholas A., 2014

Si vous êtes à l’aise avec l’anglais, de mes références c’est LE livre à acheter. Il aurait mérité un compte-rendu à lui seul. L’auteur s’est promené de par le monde pour revivre l’histoire du papier et nous en faire découvrir plusieurs des passionnés, tant artisans qu’industriels. L’auteur a un énorme talent pour synthétiser une somme incroyable de connaissances en un tout agréable à lire.

Très intéressants :

Le papier : création et fabrication — Pastor, Josep Asuncion, 2002

Comme le titre l’indique, le thème du livre est beaucoup plus technique « qu’académique ». Si vous souhaitez, par exemple, créer votre propre papier, c’est un livre à vous procurer. Il y a aussi de nombreuses et belles illustrations.

Le papier : 2000 ans d’histoire et de savoir-faire — Polastron, Lucien X., 1999

Comme ma toute première référence francophone, la structure de ce livre est basée sur l’histoire du papier. Très bien illustré lui aussi, son format ne pourrait cependant être plus différent que le premier. Si Le papier, une aventure au quotidien est un livre « de poche », celui-ci fait partie des grands et plutôt lourds formats. L’écriture est agréable, mais plus éditoriale que ma première référence. À défaut d’être un premier choix, je le recommande facilement.

À emprunter plutôt qu’acheter :

Sur la route du papier : petit précis de mondialisation III — Orsenna, Erik, 2012

Ma plus grosse déception… que j’ai achetée (soupir). À l’instar de M. Basbanes, l’auteur a beaucoup voyagé sur les traces de l’histoire du papier. À l’inverse toutefois, on en retire très peu. Le papier apparaît ici comme un prétexte pour un voyage au cours duquel l’auteur passe beaucoup trop de temps à nous faire part de ses observations politiques, personnelles, gastronomiques… plutôt que nous parler du papier. Je me suis efforcé de lire le compte-rendu de son passage au Québec et j’ai arrêté après. Pour les curieux et curieuses, je vous recommande donc plutôt de l’emprunter que de l’acheter.