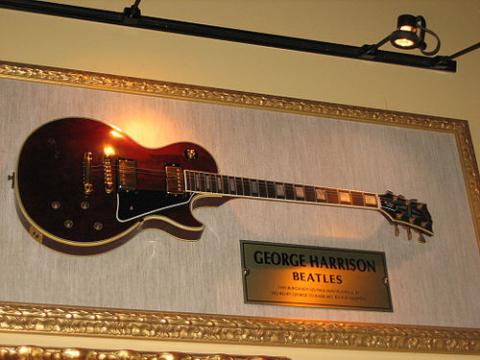

Qu’ont en commun Paul McCartney, Jimi Hendrix et Eric Clapton? Réponse : ils ont utilisé des guitares Gibson. Or, le célèbre fabricant de guitares du Tennessee est actuellement au coeur d’un processus judiciaro-politique concernant l’origine du bois de ses guitares. Dans les deux dernières années, ce fabricant s’est fait saisir des guitares et composantes de guitares pour cause de potentielle importation illégale de bois (Madagascar en 2009 et Inde en août 2011). Le fabricant affirme non seulement qu’il n’a rien fait d’illégal (aucune accusation criminelle formelle n’a pour l’instant été déposée), mais il passe même à l’offensive pour faire amender la Loi qui l’a mis en accusation.

Lire la suite

L’aménagement forestier nécessite-t-il un statut professionnel?

Au menu aujourd’hui, une petite réflexion sur la nécessité d’un Ordre professionnel pour encadrer la profession d’ingénieur forestier et, plus largement, l’aménagement des forêts. Cette réflexion fait suite à ma chronique précédente et à ma participation à une soirée de l’OIFQ (Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec) sur l’ouverture de l’Ordre à d’autres professionnels du monde forestier. Sans rentrer dans les détails de la soirée, j’en suis venu à me demander si on ne prenait pas le « problème » sous le mauvais angle. Et si on considérait plutôt l’idée qu’il n’y ait plus d’Ordre professionnel pour les ingénieurs forestiers? Et lorsqu’on s’arrête pour y réfléchir, l’idée n’est pas aussi « horrible » qu’elle pourrait le paraître à priori.

Quel est le rôle de l’ingénieur forestier au Québec? J’ai relu deux références, soit la Loi sur les Ingénieurs forestiers et la description de la profession d’ingénieur forestier dans le plus récent bottin de la Faculté de Foresterie, Géographie et Géomatique (FFGG). Une constante : être ingénieur forestier c’est être sur la ligne de front pour régler des enjeux d’aménagement de l’écosystème forestier. C’est une grosse responsabilité qui peut justifier la présence d’un Ordre professionnel. En pratique toutefois, les choses sont plutôt différentes. Le travail d’ingénieur forestier est tellement encadré par la réglementation que cela rend pratiquement caduque la responsabilité professionnelle. Le respect de la norme, de la règle, agit comme « responsable ». Combien d’ingénieurs forestiers peuvent faire des prescriptions sur les seules bases des meilleures connaissances disponibles et de leur expérience? À ma connaissance, aucun. Un Ordre professionnel est-il justifié dans ce cas?

La Society of American Foresters à la croisée des chemins

L’Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec (OIFQ) est en processus de réflexion sur le devenir de la profession d’ingénieur forestier et, plus spécifiquement, sur l’ouverture de l’OIFQ à d’autres professionnels. Ce n’est cependant pas la seule organisation de professionnels forestiers à penser à se redéfinir. Aux États-Unis, la Society of American Forester (SAF), qui regroupe 14000 professionnels (2000 pour l’OIFQ) est en profonde remise en question.

Lire la suite

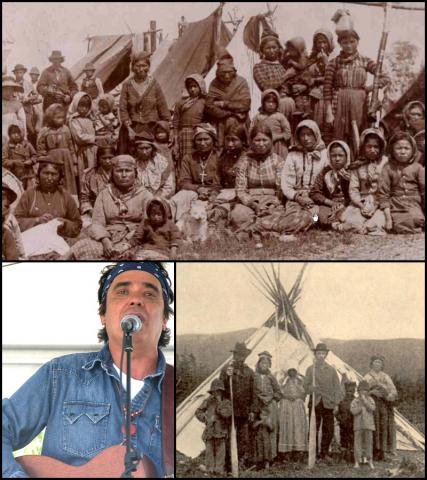

De l’apport des Innus dans la planification forestière et d’aménagement écosystémique

Les autochtones, les Innus en particulier, influencent-ils réellement les plans d’aménagement forestier lorsqu’ils sont impliqués dans leur élaboration? C’est ce qu’ont vérifié une équipe de chercheurs menés par Stephen Wyatt (Faculté de foresterie à Moncton) et dont les résultats sont présentés dans le numéro de novembre de la Revue Canadienne de la Recherche Forestière.

Je ne vous ferai pas languir sur la conclusion : « oui », les Innus du Labrador ont eu une influence réelle sur l’évolution des plans d’aménagement touchant leur territoire. Une influence qui s’est fait sentir depuis le début des années 2000 suite à des ententes avec le gouvernement terre-neuvien pour leur permettre d’être plus impliqués.

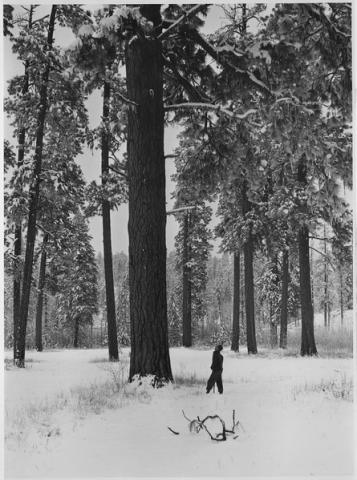

Aires protégées : l’approche « noir ou blanc » a-t-elle encore un sens?

Je vais vous parler aujourd’hui d’un débat qui prend à l’évidence de plus en plus d’ampleur aux États-Unis : devrait-on autoriser l’aménagement forestier dans des territoires protégés? Il s’avère que, à la (classique) considération économique s’ajoutent de plus en plus régulièrement des questions liées à la santé même de l’écosystème forestier : aménager la forêt ne serait-il pas le meilleur moyen de transmettre aux générations futures un « sain » patrimoine forestier? Aperçu de ce débat dans le cadre d’un cas presque aux portes du Québec, soit au New Jersey.

La New Jersey’s Pinelands National Reserve (aussi appelé les « Pine Barrens » – Landes de pins) occupe 4 450 km2 (1,1 million d’acres). Elle a été créée en 1978 et a été reconnue comme Réserve de la biosphère par l’UNESCO en 1983. Ce territoire forestier consiste principalement en un mélange de pins et de chênes. Ce patrimoine est toutefois menacé par un dendroctone qui, comme son « cousin » de l’ouest (dendroctone du pin ponderosa), a la fâcheuse particularité d’attaquer les pins.

« À priori ou à postériori? » Une question-clé sur la possibilité forestière sous le regard d’un chef forestier au temps des concessions

Dans le monde du calcul de la possibilité forestière, une grande question, qui revient épisodiquement, est de décider de quelle façon il faut tenir compte des perturbations naturelles. Actuellement, et depuis (au moins) la politique forestière de 1986 (Loi sur les Forêts), la stratégie est de s’ajuster à postériori. Certains chercheurs (ex. : M. Alain Leduc – UQAM) prônent plutôt une prise en compte à priori. Le monde forestier n’a toutefois pas été créé en 1986 et des aménagistes avaient déjà dans le passé réfléchi à cette question et avaient établi une politique simple. Je vais donc maintenant laisser la parole à M. Roland Royer, alors chef forestier de la Consolidated-Bathurst Limitée, qui était à cette époque le deuxième plus important concessionnaire forestier au Québec.

Lire la suite

Chouette tachetée et rareté de jeunes forêts : ou la vie un peu folle d’un aménagiste en forêt publique

J’ai déjà abordé le cas de l’enjeu de l’habitat de la chouette tachetée à deux reprises, un enjeu associé au maintien des vieilles forêts. Paradoxe des paradoxes, dans le territoire de l’ouest américain couvert par le Northwest Forest Plan (NWFP; 100 000 km2 − 24,5 millions d’acres), qui définit les règles d’aménagement pour les forêts fédérales dans lesquelles se retrouve la chouette tachetée, il s’avère qu’il y a aussi un problème de forêts… jeunes! Ici, on fait référence au stade de développement entre la régénération immédiatement après coupe et le moment où le couvert se ferme. Au Québec, ce stade est communément appelé «St-Michel». Trois projets-pilotes de restauration de l’écosystème ont été développés par messieurs Jerry F. Franklin et K. Norman Johnson, respectivement professeurs à l’University of Washington (School of Forest Resources) et l’Oregon State University (College of Forestry). L’implication de ces deux chercheurs s’avère en fait un clin d’oeil à l’histoire, car vingt ans plus tôt ils avaient contribué à l’établissement du NWFP!

Lire la suite

SADF et RADF : Appui massif aux valeurs, des réserves sur l’application et l’efficacité

C’est la conclusion que l’on peut tirer de la lecture du « Rapport de consultation publique » sur la Stratégie d’Aménagement Durable des Forêts (SADF) et le Règlement d’Aménagement Durable des Forêts (RADF) qui a récemment été rendu public. Les consultations en question se sont tenues à l’automne 2010. La SADF et la RADF sont des éléments centraux de la politique forestière qui sera en vigueur à partir du 1er avril 2013.

La consultation a utilisé plusieurs approches afin de pouvoir rejoindre un maximum de personnes. Les consultations organisées par les Conférences Régionales des Élus ont été les plus populaires alors que plus de 900 participants ont été dénombrés. La moins populaire fut celle auprès des communautés autochtones alors que sur les 46 communautés ou organismes autochtones contactés, seulement 7 ont déposé un mémoire.