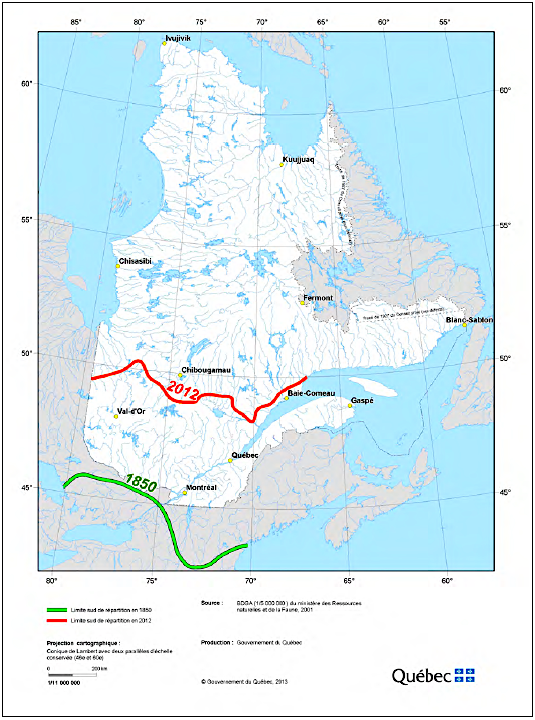

Depuis quelques mois, le dossier des aires protégées au Québec fait régulièrement la manchette. En cause, le fait qu’à l’automne dernier le gouvernement du Québec a rejeté 83 propositions d’aires protégées au sud de la limite nordique des forêts attribuables.

Pour la petite histoire, le gouvernement québécois, en tant que signataire de la Convention sur la diversité biologique, s’était engagé à protéger 17 % de son territoire terrestre pour 2020. L’objectif a été atteint. Mais pour beaucoup grâce à des territoires au nord de la limite nordique, soit dans des secteurs où la récolte forestière est de facto exclue. Ce qui contrarie « quelque peu » bien des groupes environnementaux.

Pour comble d’insulte, le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) annonça cet été son intention de procéder à des coupes dans une aire protégée non retenue le long de la rivière Péribonka. Face à la grogne, le ministère recula… pour cette année (communiqué). Il accepta aussi la création d’une aire protégée.

Succès environnemental, donc?

Difficile de le mesurer au moment d’écrire ces lignes. Tout d’abord, aux dires même du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, l’aire protégée envisagée « n’est pas forcément celle qui sera concrétisée ». De fait, le projet de coupes a seulement été suspendu pour cette année, le temps que l’aire protégée soit définie. Aussi, et surtout, il convient de se poser des questions sur la valeur environnementale de cette aire protégée qui sera étroitement associée à un projet récréotouristique de dimension internationale.

Lire la suite