☕️

Il s’agit là du premier texte de ma formule « expresso ». Je vous invite à en lire la genèse et raison d’être dans ce petit mot.

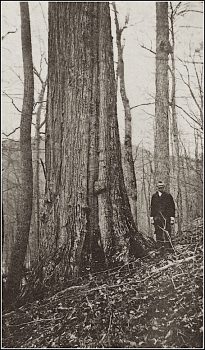

Le châtaignier d’Amérique (Castanea dentata) occupait une très grande aire de répartition dans l’est des États-Unis jusqu’au sud de l’Ontario. Il se comptait par milliards. Il y a environ un siècle, un champignon venant d’Asie l’a rapidement décimé. Aujourd’hui, il n’en reste que quelques centaines d’individus.

Le grand échange faunique interaméricain. C’est ainsi que l’on appelle le phénomène de fusion de la biodiversité entre l’Amérique du Nord et du Sud qui s’est déroulé il y a quelque trois millions d’années.

Les Amériques ne furent pas toujours liées par la bande de Panama. C’est relativement récent à l’échelle géologique. Et quand le phénomène s’est produit, il y eut des échanges de biodiversité. Pour différentes raisons, ces échanges ne furent pas à l’avantage des espèces provenant du Sud qui disparurent alors en grand nombre.

Dans les 500 dernières millions d’années, on a recensé cinq grandes phases d’extinctions de la biodiversité. Celle du Permien, il y a quelque 250 millions d’années, aurait causé la disparition d’environ 95 % des différentes formes de vie alors sur Terre. La plus connue reste celle du Crétacé il y a 66 millions d’années. C’est elle qui a causé la disparition des dinosaures qui dominaient alors la vie sur Terre, ouvrant ainsi la porte aux mammifères, dont le genre Homo…

On pourrait donner d’autres exemples, mais un constat est évident : depuis des centaines de millions d’années, la vie sur Terre a évolué au gré des extinctions.

Le corollaire est que les extinctions sont un processus naturel. Comme la mort. Et ce qui s’applique à des individus peut très bien s’appliquer à des espèces.

Ce n’est pas dire ici qu’il faille banaliser la disparition d’une espèce. Encore moins de contribuer directement à sa disparition! C’est simplement qu’il est nécessaire d’accepter cette éventualité lorsque l’on travaille avec le vivant.

Lire la suite