Forêts québécoises : De la nécessité de s’affranchir de L’Erreur boréale (et comment)

Le Québec va bientôt avoir une nouvelle politique forestière. Si ce n’est pas en 2025, ce sera au plus tard en 2026. L’actuelle politique (Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier), adoptée en 2010, aura donc eu une durée de vie extraordinairement courte. De fait, lorsque l’on classifie les âges des différents peuplements forestiers, le plus souvent c’est par classes d’âges de 20 ans. C’est dire que l’actuelle politique va disparaître avant même que certains peuplements forestiers n’aient eu le temps de changer de classe d’âge depuis son adoption!

La précédente politique (Loi sur les Forêts) avait duré à peine plus longtemps (1986-2010). Considérant qu’une forêt, ça s’aménage pour l’éternité, il conviendrait que nos politiques forestières soient un peu plus durables… La prochaine fera-t-elle mieux?

À ce jour, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a été quelque peu «cachottier» sur les détails. Et si j’ai choisi d’écrire sur le sujet alors qu’aucun document public n’a encore été publié, c’est que, selon les informations disponibles, il est fort probable que la réponse à la question ci-haut va être un franc «non».

La raison fondamentale tient au fait que les concepteurs de cette future politique forestière ne semblent pas avoir pris conscience que dans les forêts publiques (pas juste au Québec), en 2025 la foresterie scientifique est morte. Ne serait-ce que dans sa logique de base. Le temps est venu qu’elle laisse sa place à la foresterie sociale.

Et dans le cas spécifique du Québec, il est fondamental qu’une nouvelle politique forestière soit en mesure de nous affranchir de L’Erreur boréale. À tout le moins, nous en donner une chance. Ce qui n’apparaît pas du tout être le cas ici. Explications…

Bribes de future politique forestière

Comme mentionné, le MRNF a été avare de détails sur la politique en préparation. Toutefois, quelques éléments ont filtré de par les nations autochtones consultées (elles ont refusé de signer des ententes de confidentialité) ainsi que des entrevues données par la ministre. Voici donc les deux principaux points qui semblent acquis :

A) La triade sera la stratégie d’aménagement au cœur de cette nouvelle politique forestière.

La logique de cette stratégie d’aménagement est de séparer les forêts en trois grands zonages, soit des aires protégées, des secteurs de sylviculture intensive et d’autres où il se fait de l’aménagement extensif comme aujourd’hui. Selon l’idéateur du concept, le chercheur Christian Messier, les plantations permettraient de produire quatre fois plus de bois à l’hectare qu’en forêt naturelle (aménagement extensif). Cela aurait l’avantage de faciliter l’atteinte de 30 % d’aires protégées au Québec.

B) Une nouvelle structure d’aménagement verra le Forestier en chef chapeauter des aménagistes régionaux pour la planification stratégique. L’industrie sera responsable des aspects opérationnels.

À voir dans les détails, mais cela apparaît comme une évolution par rapport à la situation actuelle où l’aménagement forestier est directement planifié par des fonctionnaires du MRNF. Pour le contexte, le Bureau du Forestier en chef est une entité indépendante à l’intérieur même du MRNF. On peut voir dans cette évolution un désir de donner plus de souplesse au processus d’aménagement en l’associant à une plus petite structure autonome.

En soi, c’est peu d’informations.

Toutefois, c’est assez pour se faire une idée «où» le bât blesse très sérieusement dans cette politique forestière en gestation. Dans une lettre ouverte, de nombreux chefs et cheffes de Premières Nations expriment d’ailleurs très bien tous les aspects sociaux et politiques que ne semble pas avoir vu le MRNF pour l’aménagement de forêts… publiques :

Ce serait à des aménagistes forestiers régionaux indépendants, relevant du Forestier en chef, que Québec céderait la planification stratégique de nos forêts. La planification opérationnelle serait relayée aux compagnies forestières. Madame la ministre, en déléguant la gestion de nos forêts à de tierces parties indépendantes sans qu’elles ne soient soumises à une imputabilité politique, comment comptez-vous honorer vos engagements et vos obligations constitutionnelles envers nos droits ancestraux?

— Lettre ouverte

Et c’est là tout le problème de la structure d’aménagement qui serait proposée par le MRNF : elle perpétuerait une logique de prédominance de la foresterie scientifique qui peut se résumer par « On consulte, mais à la fin c’est papa qui a raison ». Bref, il y a ceux qui savent, les exégètes, et les autres. En 2025, il faut aller plus loin que les sempiternelles consultations. Et avant de détailler sur la foresterie scientifique, et surtout son histoire, un petit mot sur la triade.

De la triade

À vrai dire, je n’ai pas vraiment d’opinion sur cette stratégie. Pour moi, c’est un outil. Parfois, ce pourrait être le bon outil, parfois non. Imaginez que vous souhaitiez construire une maison, mais que l’on vous demande de n’utiliser que le marteau. Certes, il va être utile. Mais pas tout le temps. Et parfois (souvent), ce pourrait être un outil complètement inadapté aux besoins. C’est un peu ça la triade : un outil utile, mais qui devient soudainement l’outil miracle à tout faire alors qu’il sera assurément inadapté dans plusieurs contextes.

À cela, on peut ajouter que, encore une fois, on parle de «régionalisation» dans la politique forestière, mais on imposerait une logique d’aménagement qui s’applique de mur-à-mur. Bref, plus ça change, plus c’est pareil.

La foresterie scientifique

Comprendre la place de la foresterie scientifique dans l’histoire de l’aménagement des forêts est essentiel pour prendre la mesure de la logique anticipée de la future politique forestière québécoise.

En 2017, j’ai écrit deux comptes-rendus de livres sur le sujet. Un premier intitulé La foresterie scientifique : une science d’espoirs… tricentenaires concernant le livre Science and hope : a forest history. Le second s’intitulait Une histoire mondiale de la foresterie scientifique et s’intéressait au livre Plantations and Protected Areas : a global history of forest management. Ce sont là deux excellents livres que je vous recommande pour mieux approfondir le sujet. Pour ici, je vais me contenter d’une synthèse afin de faire ressortir les grands points à retenir en lien avec cette chronique.

Les nécessités économiques et politiques font la science

La foresterie scientifique serait née le mardi 16 février 1664… L’affirmation pourrait être débattue! Toutefois, il est acquis que la publication, cette journée-là, de Sylva or a discourse on forest trees and the propagation of timber in His Majesties Dominions to the Royal Society (John Evelyn), représente une pierre blanche dans l’histoire de la foresterie scientifique.

Pour les auteurs de Science and hope : a forest history, cette publication marque un tournant pour la foresterie, car « Nothing before on forestry had ever been as thorough or had the imprimatur of both science and the state. » (p. 3)

Ce qui change dans l’aménagement des forêts à partir de la publication du livre de M. Evelyn, c’est qu’elles commencent à être aménagées de façon méthodique, rationnelle, en se basant sur des expériences et non sur des textes anciens. Plus spécifiquement, dans une économie qui se mondialise déjà avec la découverte des Amériques, le bois devient un enjeu commercial et politique de premier plan (ex. : contrôle des mers avec des bateaux en bois). Et l’aménagement forestier scientifique visait à répondre à ces enjeux.

Cette approche scientifique dans l’aménagement des forêts va se propager de par le monde grâce à la colonisation européenne. Mais ce n’est pas juste une méthode dans l’aménagement des forêts qui va s’exporter. C’est une nouvelle logique d’aménagement du territoire qui va en remplacer une autre millénaire.

Les débuts d’une science, la fin d’un modèle d’aménagement du territoire

Bien avant l’avènement de la foresterie scientifique, les forêts étaient aménagées. Toutefois, cela se faisait dans une approche «paysanne» ou, pour utiliser l’expression anglophone, les «commons». J’ai écrit un compte-rendu de livre sur le sujet.

Pour résumer, les «commons» sont une approche d’aménagement du territoire (pas seulement les forêts) très locale et sans autorité centrale. Les «autorités», essentiellement les utilisateurs d’un territoire, s’entendent entre eux sur les objectifs et le «comment» les atteindre. Historiquement, ce fut là un modèle d’aménagement du territoire très répandu à l’échelle planétaire. Entre autres, c’est dans cette logique qu’étaient aménagées les Amériques précolombiennes.

Avec le temps, la foresterie scientifique va remplacer ces usages «en commun», car elle a été développée dans une logique économique, politique qui impose un modèle où une autorité centrale (roi…) oriente, méthodiquement, la production des forêts vers des objectifs d’intérêts étatiques. Et dans cette histoire, les forestiers scientifiques furent les agents des autorités centrales qui désiraient mettre en place ce nouveau modèle d’aménagement.

Plantations et triade

La triade s’inscrit d’ailleurs très bien dans l’histoire de la foresterie scientifique.

Dans Plantations and Protected Areas: a global history of forest management, l’auteur revient sur l’évolution des grandes stratégies d’aménagement des forêts. Il les découpe en deux grandes phases, soit «conservation» et «plantations/aires protégées».

La stratégie de «conservation» a été mise en place dans les premiers temps. Elle est l’équivalent de ce que nous avons historiquement fait au Québec, soit de récolter du bois de façon extensive tout en voyant à préserver les autres ressources. À noter que dans cette stratégie les plantations peuvent être utilisées comme un «moyen» pour atteindre une fin (régénérer la forêt).

Ce qui change avec la stratégie plantations/aire protégée est que les plantations deviennent une fin en soi. Elles acquièrent un intérêt commercial en elles-mêmes (il est question des plantations d’eucalyptus et de pins dans le sud des États-Unis). Cette stratégie a connu une grande impulsion à la suite de la Seconde Guerre mondiale alors que la demande pour les produits du bois s’est accrue. Et, en parallèle, les enjeux environnementaux ont stimulé la création d’aires protégées.

Il convient ici de noter que l’auteur voit plutôt négativement cette évolution de la foresterie concentrée sur des plantations. Une raison étant qu’en s’interdisant d’aménager de grands pans de forêts, on perd la possibilité de les aider à faire face à différents enjeux comme les changements climatiques.

Les forestiers ne sont plus les seuls professionnels en forêt

Les deux livres apportent un regard différent sur l’histoire de la foresterie scientifique, mais se rejoignent sur l’idée que cette science nourrissait beaucoup d’espoirs d’aménager la forêt afin de répondre à tous les enjeux en parallèle à la production de bois. Toutefois, les dernières décennies ont montré les limites de cette approche.

Il y a d’abord eu les enjeux environnementaux qui ont pris de plus en plus de place à partir des années 1970. Aussi, les enjeux sociaux, en particulier autochtones se sont imposés depuis le tournant du siècle. Dans les deux cas, cela a amené une perte de crédibilité du forestier comme seul intendant des forêts.

Il y a un siècle, au Québec, Ellwood Wilson, une des figures de proue les plus respectées de la foresterie scientifique, pouvait se permettre de dire :

On the company forester rests a great responsibility. He is the only man who knows what should be done in the forest.

— Ellwood Wilson (1928)

Il n’est plus possible d’affirmer cela aujourd’hui. Pourtant, dans les officines du MRNF, l’horloge du temps semble s’être arrêtée quelque part il y a un siècle.

Pour mieux visualiser l’évolution de la foresterie dans les forêts publiques vers un mode «social», dirigeons-nous maintenant vers la forêt nationale de Colville dans l’État de Washington.

La forêt nationale de Colville, exemple de foresterie sociale

Il y a un peu plus de 12 ans, j’écrivais le texte SAF 2012 — Carnet de voyage nº 5 : l’avènement de la foresterie sociale. Je venais alors de participer à mon premier congrès annuel de la Society of American Foresters (SAF).

Je n’avais pas choisi ce congrès au hasard. Parmi les visites possibles, il y en avait une à la forêt nationale de Colville. Cette forêt avait pour particularité que sa structure d’aménagement forestier avait servi d’exemple pour l’élaboration des nouvelles Planning rules des forêts nationales aux États-Unis.

Pour la mise en contexte, la loi qui encadre l’aménagement des forêts nationales est la National Forest Management Act. Elle a été adoptée en 1976. Les Planning rules sont le «comment» cette loi se transpose dans l’aménagement des différentes forêts nationales. Elles vont évoluer plus fréquemment que la loi. Et comme nous sommes aux États-Unis, leur durée de vie dépend beaucoup de leur succès à survivre à des poursuites judiciaires.

De fait, en 2009, la version alors en vigueur, basée sur le concept de l’aménagement écosystémique, fut invalidée par une cour. Cette version des Planning rules fut jugée inférieure à la précédente itération pour la prise en compte de la biodiversité. Et, plutôt que de porter le tout en appel, l’USDA Forest Service décida de faire table rase et de développer de nouvelles Planning rules.

Pour cette nouvelle mouture, l’USDA Forest Service misa sur la collaboration à l’échelle locale entre les différentes parties prenantes dans l’aménagement des forêts nationales. Et c’est la forêt nationale de Colville qui servit d’inspiration. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, il y avait de la récolte de bois dans cette forêt sans qu’il y ait eu la moindre contestation judiciaire. La clé du succès tenait dans la mise en place d’une Coalition entre industriels forestiers et groupes environnementaux qui collaboraient au jour le jour avec l’USDA Forest Service.

Et c’était vraiment «au jour le jour». Lors de notre visite à cette forêt nationale, la superviseure de l’USDA Forest Service ne se souvenait pas d’une journée où elle n’avait pas parlé au téléphone avec des représentants de la Coalition.

Ici, on est plus dans une logique de co-aménagement d’un territoire public que dans une logique de «spécialistes qui consultent » comme cela s’annonce avec notre nouvelle politique forestière.

La Coalition : Épilogue

J’ai profité de ce texte pour vérifier où en était la Coalition. Elle a disparu… Pour mieux renaître en un groupe intégrant des nations autochtones. Après 20 ans de collaboration, leurs ambitions se sont donc élevées d’un cran. C’est une approche exigeante, mais qui donne des résultats à long terme.

Revenons maintenant au Québec et commençons par y prendre la mesure de l’enjeu social de la foresterie.

L’enjeu social de la foresterie, 10 ans avant L’Erreur boréale

Je vais ici référer à un texte publié il y a 10 ans et qui, coïncidence, s’intitule L’Erreur boréale… 10 ans plus tôt!

Dans cette chronique, je rapportais les résultats d’un sondage pancanadien effectué pour le compte de Forêts Canada en 1989, soit 10 ans avant L’Erreur boréale. Le sondage avait été statistiquement distribué pour analyser les résultats à l’échelle des provinces.

Malgré ses 35 ans, plusieurs questions de ce sondage restent très d’actualité et les résultats, 10 ans avant L’Erreur boréale, montrent à quel point les enjeux d’acceptabilité sociale de la foresterie étaient déjà bien présents. À noter que les résultats sont présentés seulement à l’échelle canadienne, mais ceux pour le Québec n’étaient pas loin d’un «copier-coller».

La première question sur laquelle je vais revenir s’exprimait ainsi :

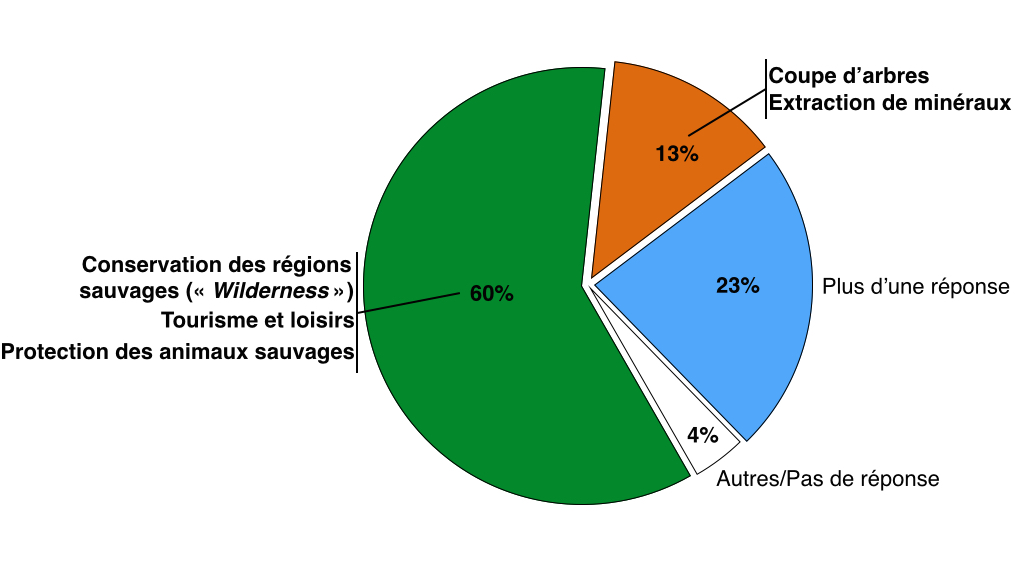

Les terres forestières sont utilisées à des fins différentes. À votre avis, quelle devrait être la plus importante fonction des forêts canadiennes? Diriez-vous que cela devrait être… :

Une seconde question, dans la même logique :

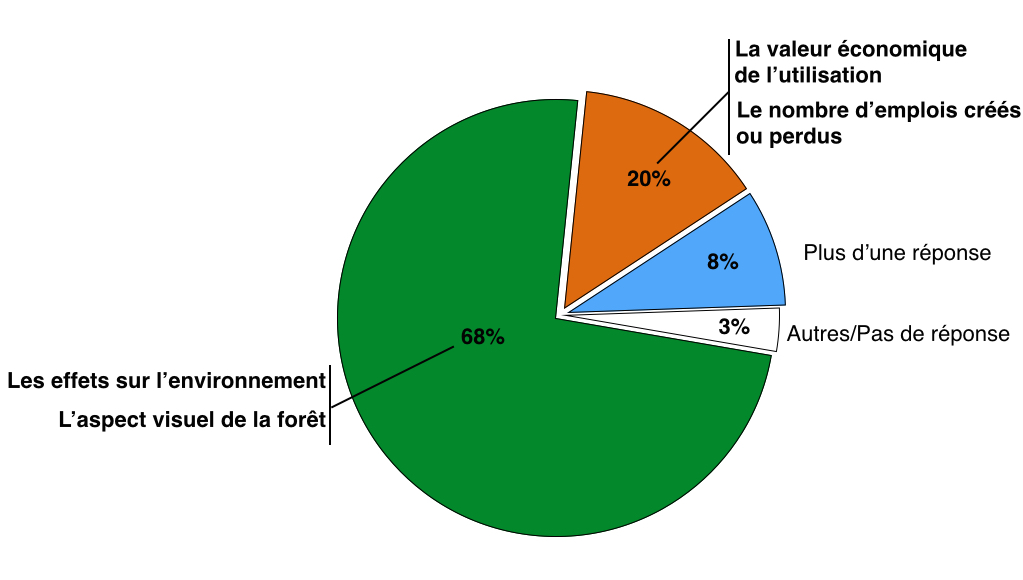

Lorsque l’on considère à quelles fins utiliser une certaine région forestière, auquel des facteurs suivants, selon vous, devrait-on donner priorité?

Pour compléter la trilogie sur la thématique de la vocation des forêts, la question qui suit aborde (déjà) l’enjeu des vieilles forêts :

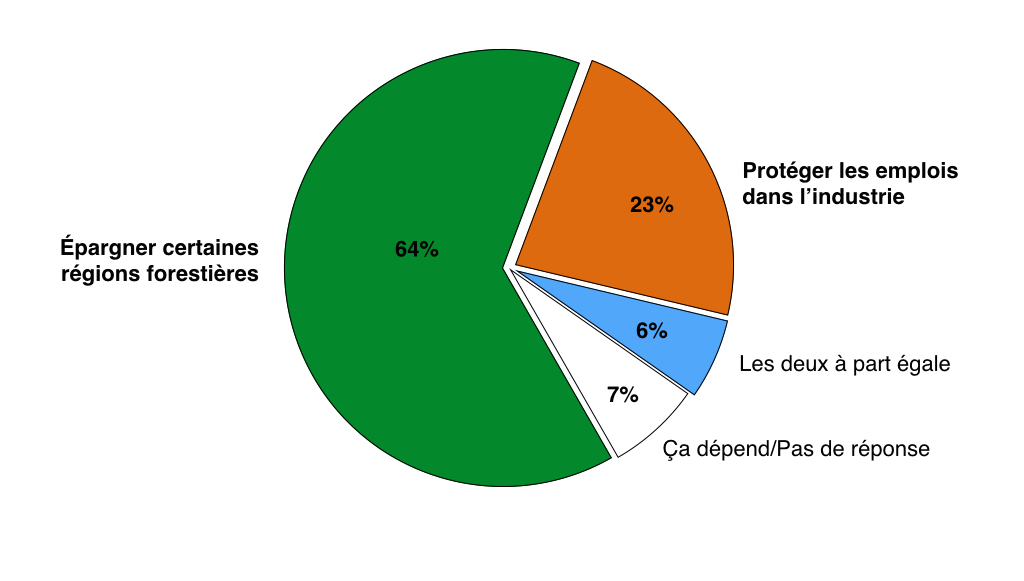

Certaines personnes pensent que certaines parties de forêts qui sont très vieilles ou uniques devraient être conservées et épargnées de la coupe ou autre développement. Toutefois, la création de telles forêts réduirait la quantité de bois disponible pour les produits forestiers, ce qui pourrait entraîner une perte d’emplois dans l’industrie forestière. À votre avis, est-il plus important d’épargner certaines régions forestières de la coupe, ou diriez-vous qu’il est plus important de permettre la coupe de bois dans ces régions afin de protéger les emplois dans l’industrie forestière?

Comme on peut le noter, les questions étaient claires… Et les réponses à l’avenant : 10 ans avant L’Erreur boréale, la foresterie commerciale était socialement inacceptable au Canada et au Québec. Or, depuis ce documentaire, qui a cristallisé les perceptions négatives de la population envers la foresterie, de mon suivi régulier de l’actualité forestière il apparaît évident qu’aucune initiative n’a réussi à inverser la tendance. Et l’on peut douter que la future politique soit dans cette lignée.

Dans mon livre, qui a inspiré le titre de cette chronique, j’ai développé une proposition de politique forestière dans l’optique de 1 — favoriser le bon aménagement des forêts publiques et 2 — se donner un maximum de chances que cette activité soit socialement acceptable. Pour aujourd’hui, je vais revenir sur deux points de ma proposition liés à son volet «acceptabilité sociale» et qui sont en suite logique des éléments discutés dans le texte d’aujourd’hui.

Idées pour une foresterie sociale au Québec

La fin de l’OIFQ

L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit disparaître. Cela est une nécessité si l’on souhaite développer une foresterie plus sociale dans nos forêts publiques.

Comme l’a montré l’exemple de la forêt nationale de Colville, dans l’aménagement de forêts publiques, l’ère est à la collaboration entre les différents intervenants et professionnels. Dans cette logique, qu’un corps de métier ait une autorité légale au-dessus de tous les autres dans leur aménagement ne peut que nuire à l’avènement d’une foresterie sociale. De plus, cette logique perpétue la dynamique centenaire de domination de la foresterie scientifique sur des approches plus locales.

Un Ordre professionnel est là pour protéger le public. Dans le cas de l’OIFQ, sa disparition n’aurait aucun impact sur la protection dudit public. On ne parle pas du Collège des médecins ici…

La forêt, elle existait avant que l’on ne commence à l’aménager scientifiquement. Elle n’a pas besoin d’ingénieurs forestiers pour se perpétuer et nous offrir une multitude de ressources (bois, récréation, ressourcement…). Aussi, c’est un écosystème très résilient. À moins qu’on ne la transforme en une autre vocation (ex. : urbanisation), la forêt va très très généralement repousser d’elle-même.

Quant à la production de bois, elle peut très bien s’organiser autour de professionnels sans que ce ne soit lié à un Ordre. La protection du public a peu à voir là-dedans.

Pour une vraie régionalisation avec imputabilité politique

Les municipalités, elles, souhaiteraient prendre part aux décisions. «C’est notre responsabilité d’aménager le territoire», affirme Luc Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine. La ministre réplique qu’avec des élections municipales tous les quatre ans, ça serait trop imprévisible. Une MRC pourrait décider d’interdire l’abattage d’arbres par exemple. «La forêt publique appartient à tout le monde», fait-elle valoir.

— La Presse, 13 décembre 2024

Dans la proposition présentée dans mon livre, on y retrouve des sociétés d’aménagement locales sous la responsabilité de MRCs (Municipalités régionales de comté). Cette déclaration de la ministre m’a donc évidemment déçu. Mais surtout, elle est symptomatique d’une vision gouvernementale tellement obnubilée par la foresterie scientifique qu’elle ne prend pas la pleine mesure des enjeux sociaux et politiques de la foresterie dans le domaine public.

Pour l’aparté, notons l’ironie que la ministre voit dans les élections municipales à chaque quatre ans un facteur d’imprévisibilité dans l’aménagement des forêts. Au Québec, les élections pour un nouveau gouvernement sont aux quatre ans! Et c’est à cette échelle que l’on rencontre le plus grand facteur d’imprévisibilité pour la foresterie, car après chaque élection on a la garantie d’avoir un nouveau ministre responsable des forêts. Cela sans compter que cette responsabilité peut changer de ministère, comme cela est arrivé suite aux élections de 2022. Mais revenons au fond du problème soulevé par la ministre…

Entre redevances et interdictions

De fait, une MRC pourrait interdire la récolte en forêts publiques.

Il faut l’accepter.

C’est un prix à payer dans un processus plus large d’acceptabilité sociale de la foresterie. Toutefois, il convient d’en relativiser la portée potentielle.

Tout d’abord, il semble assez évident que ce sont seulement les MRCs où la foresterie en forêts publiques est déjà limitée qui pourraient être intéressées à prendre cette décision. Par exemple, ce ne sera assurément pas le cas de la MRC Maria-Chapdelaine.

De plus, il est possible de diminuer l’intérêt pour les MRCs de mettre fin à la récolte en forêts publiques. Pour cela, les différentes redevances tirées de l’utilisation de ces forêts devraient rester à la disposition des MRCs. Elles seraient collectées par les sociétés d’aménagement, qui seraient tenues de se financer, mais ce sont les MRCs qui décideraient de l’allocation de ces fonds qui pourraient aller ailleurs qu’en forêt.

Dans l’actuelle logique, les autorités locales bénéficient seulement des retombées indirectes (emplois…) de l’activité forestière. En ayant accès aux revenus directs et en ayant la flexibilité de les redistribuer localement, cela représenterait assurément un fort incitatif pour conserver les activités d’aménagement dans la forêt publique.

Réforme de cœur et historique

Il est essentiel de vraiment régionaliser l’aménagement des forêts pour améliorer nos chances de progresser dans l’acceptabilité sociale de cette activité. Et les MRCs sont les structures publiques existantes les plus appropriées pour prendre en main cette réforme. De plus, comme ce sont des élus/élues qui y siègent, cela donne une imputabilité politique à tout le processus d’aménagement des forêts.

Il faut être capable de gagner les cœurs. Et ce n’est pas en perpétuant une logique où l’aménagement des forêts publiques est le fait du duo gouvernement-industrie que l’on va y arriver. En 2025, il faudrait en prendre conscience et l’accepter. Les communautés locales sont les meilleurs porte-paroles pour rendre acceptable cette activité auprès du reste de la population.

Et sous l’angle historique, on reviendrait à une forme d’aménagement local d’un territoire («commons») qui existait bien avant la foresterie scientifique et qui a bien servi l’humanité… Ce n’est pas un saut dans l’inconnu!

Mot de la fin

Notre approche pour l’aménagement de nos forêts publiques nécessite un coup de barre. Mais ce n’est pas juste sur des questions «d’agilité» ou de «prévisibilité» qu’il faut agir. Il est fondamental d’influencer positivement les perceptions que les citoyens, les ultimes propriétaires des forêts publiques, ont de l’aménagement forestier qui s’y déroule.

Miser sur la seule science, comme cela semble le cas pour la future politique, ne changera rien à cela. Il est temps de miser sur l’humain… qui lui se servira de la science.