La Loi 67. Cela vous dit quelque chose? Peut-être pas encore… Et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) souhaite ardemment que vous regardiez ailleurs pendant qu’il essaie de faire adopter cette Loi qui modifierait la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (Loi 57) qui entrera officiellement en vigueur le 1er avril 2013. Après tout, pour utiliser les mots du communiqué de presse officiel du 18 avril dernier, il ne s’agit que de « modifications mineures » de façon à « préciser le contenu de la Loi [sur l’aménagement durable du territoire forestier] afin d’en assurer une mise en oeuvre efficace ». De plus, le préambule de la Loi 67 spécifie que « Ce projet de loi a principalement pour objet de préciser les droits et les obligations du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et des bénéficiaires de garantie d’approvisionnement relativement à l’octroi de ces garanties ainsi que la nature et les effets juridiques des actes qui en découlent (…) ». Rien de bien méchant a priori, pourtant…

Archives pour la catégorie Principaux thèmes

Aménagement forestier en Colombie-Britannique : quand le dendroctone met le feu aux poudres!

Je vous avais parlé un peu plus tôt cette année des dommages collatéraux du dendroctone du pin ponderosa. En plus d’avoir tué en Colombie-Britannique l’équivalent pour le Québec de 40 années de récolte, il y avait toute une dimension sociale et écologique associée à la récolte du bois en perdition. Aujourd’hui, le dendroctone est à la base d’une crise politique qui place le gouvernement britanno-colombien sur la défensive dans sa préparation de « l’après-dendroctone ».

La crise a été provoquée par l’apparition dans l’espace public, et à quelques jours d’intervalles, de deux documents gouvernementaux confidentiels sur les diminutions appréhendées de la possibilité forestière dans les Timber Supply Area (TSA – équivalents des Unités d’Aménagement Forestier au Québec) touchées par le dendroctone du pin ponderosa. Il était aussi question des pertes d’emplois anticipées. Mais ce qui a vraiment embarrassé le gouvernement, c’est que les documents faisaient état des mesures envisagées pour atténuer les pertes d’emplois. Et signe des tensions que ce dossier peut provoquer dans l’appareil gouvernemental, si un des documents a été mis en ligne accidentellement sur le site du Ministère des Forêts, Terres et Ressources naturelles, le second a été directement « coulé » aux médias.

What is sustained yield? Le débat du jour… en 1924!

Il est bon de revisiter ses classiques… Dans le cas de cette petite chronique, je vous invite à la lecture d’un texte de 1924 intitulé « What is sustained yield ? ». J’avais lu ce texte au tout début de mon doctorat et il m’avait impressionné. En en faisant une relecture récemment, avec un peu plus de bagage académique et de réflexion sur le monde de l’aménagement forestier, j’ai été encore plus impressionné. C’est pourquoi je partage avec vous cette redécouverte.

Il s’agit d’une réflexion de M. Avery, de la Spanish River Pulp and Paper Company. Cette compagnie a opéré à Espanola (Ontario), district de Sudbury, aux abords de la Spanish River. Aujourd’hui, les installations (modernisées) de cette compagnie font partie des actifs de Domtar. Si la réflexion de M. Avery a été publiée dans la revue Pulp and Paper Magazine (février 1924, pages 191-193), elle a d’abord été lue dans le cadre d’un congrès annuel de l’Association Canadienne des Pâtes et Papiers qui s’était tenu à Montréal en janvier 1924. C’est une photocopie du texte du congrès que je vous fournis ici (lien paragraphe précédent).

Monde de la certification forestière : le FSC assailli

Arc-en-ciel au-dessus d’une forêt de l’Alaska (Auteur: Marcin Klapczynski, Source)

Si vous suivez moindrement l’actualité du monde de l’aménagement forestier, il est impossible que vous n’ayez pas entendu parler de certification. Le grand principe de la certification veut que le caractère durable de l’aménagement forestier d’une forêt donnée soit validé par un auditeur externe. Cette validation est basée sur différents critères et indicateurs qui sont établis par des organismes de certification (ces organismes accréditent les auditeurs, ils ne certifient pas directement). Un des plus connus parmi les organismes de certification est le Forest Stewardship Council (FSC).

Développé par des groupes environnementaux dans la foulée du Sommet de la Terre à Rio (1992), le FSC a connu une popularité croissante ces dernières années. Entre 2000 et 2012, les superficies forestières certifiées FSC de par le monde sont passées de 22 millions d’hectares à 151 millions d’hectares. Si le succès est bien réel, la question est à savoir s’il sera durable. Le FSC est en compétition avec d’autres programmes de certification dans ce qui semble se transformer en une bataille « FSC contre le monde ». Aussi, nombre d’observateurs et de professionnels se montrent de plus en plus critiques envers, non seulement la supériorité présumée de ce programme, que vis-à-vis les méthodes agressives de ses partisans (groupes environnementaux) pour le promouvoir.

Plan Nord et foresterie : quand le Plan d’une génération fait fi de ce que les deux précédentes ont bâti

Plus tôt cette année, j’ai produit une chronique intitulée « Un Plan Nord sans Foresterie? » qui faisait suite à un débat sur la place de l’aménagement forestier dans ce grand projet. En mettant un point d’interrogation, je dois avouer que j’avais alors espoir que le colloque de l’Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec du 29 mars dernier (« Le Plan Nord sous le couvert forestier ») allait offrir une perspective plus positive de cette question. J’avais tort. Au fur et à mesure que les conférenciers défilaient, la même constante revenait : il n’y avait rien de spécifique à dire sur l’apport du Plan Nord pour la foresterie. En fait, il n’était même pas clair que ce Plan était au grand bénéfice des régions nordiques! Pour autant, cela ne veut pas dire que la foresterie ne puisse trouver sa place dans le Plan Nord… mais elle devra se la faire!

Les Planning rules : 30 ans plus tard

C’est dans l’espoir qu’elle représente le dernier chapitre d’une longue saga, que le USDA Forest Service a publié le 23 mars dernier la version finale de la Planning rule qui encadrera la production et la révision des plans des différentes Forêts nationales des États-Unis. Comme le mentionne le USDA Forest Service, cette nouvelle version des Planning rules est le fruit de 30 ans d’expérience dans la planification de l’aménagement des Forêts nationales. Je ne reviendrai pas ici sur les détails de cette saga que j’ai déjà eu l’occasion de traiter dans de précédentes chroniques. Je vais plutôt m’attarder sur les points centraux de la Planning rule 2012 ainsi que sur les points qui sont le plus susceptibles d’amener une réflexion sur l’aménagement des forêts publiques québécoises.

Pour un peu d’amour dans l’aménagement de nos forêts

L’ouverture de ce blogue il y a 18 mois m’a permis, en particulier, d’alimenter ma réflexion sur l’aménagement de nos forêts publiques. Une réflexion qui m’a convaincu que la direction dans laquelle se dirige cet aménagement n’augure rien de très bon pour nos forêts ainsi que les communautés qui en vivent. En fait, s’il n’y a pas un changement majeur dans la structure d’aménagement, j’entrevois une ère de grande noirceur pour l’aménagement forestier au Québec.

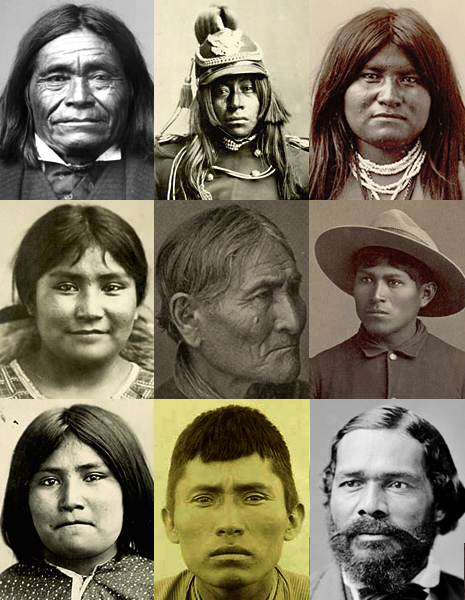

Les Apaches à la rescousse des Forêts nationales américaines

En 2011, l’Arizona et le Nouveau-Mexique ont été touchés par d’importants feux de forêt. En Arizona, le Wallow Fire fut le plus important de l’histoire (connue) de cet État et a couvert à lui seul 2 200 km2 (538 000 acres). La particularité de ce feu est qu’il a brûlé presque essentiellement dans la Forêt nationale Apache-Sitgreaves et a été freiné sur son front ouest par les forêts que l’on retrouve dans deux Réserves de tribus Apaches, soit Fort-Apache et San Carlo. Pourtant, le pin ponderosa (Pinus ponderosa) était l’essence dominante tant dans la Forêt nationale que les Réserves apaches. La différence? Contrairement à la Forêt nationale, les territoires Apaches sont intensivement aménagés depuis plusieurs décennies à l’aide, en particulier, de brûlages dirigés. Cela a avivé le débat sur l’aménagement, ou plutôt le non-aménagement des Forêts nationales et a tourné les regards vers l’aménagement forestier des Apaches comme modèle, plusieurs n’hésitant pas à dire que ce sont les Apaches (et leur aménagement des forêts), qui sont venus à bout du Wallow Fire.