Pour cette dernière chronique de mes Carnets de voyage 2013, je vous propose une synthèse de deux conférences du Chef du USDA Forest Service, M. Tom Tidwell. C’est une personnalité forestière plutôt inconnue au Québec (je ne peux me prononcer sur le reste du Canada), mais si vous avez l’occasion d’assister à une de ses conférences, vous allez certainement trouver cela très instructif. C’est non seulement un très bon orateur, mais c’est aussi quelqu’un qui a une vision très profonde de l’aménagement des forêts et plus généralement de la place des forêts dans notre société. J’étais allé l’écouter l’an dernier au congrès qui se tenait à Spokane (Washington) et j’avais été bien impressionné par sa « prestation ». J’ai donc répété l’expérience cette année en participant au Breakfast with the Chief. Lire la suite

Archives pour la catégorie Du débat « Aménager ou Préserver? »

Les forêts de la Nouvelle-Angleterre ou le mythe du Jardin d’Eden

Jusqu’à quel point les aires protégées sont-elles utiles? Pourquoi des aires protégées?… Quelques-unes de mes chroniques ont touché à ces questions sans aller toutefois au fond des choses. Cependant, ces questions m’ont amené à regarder d’un autre oeil un dossier que j’avais exploré lors de mon doctorat et qui a récemment refait surface aux États-Unis, soit l’histoire forestière de la Nouvelle-Angleterre. Et ce nouveau regard a eu pour effet de m’apporter des réponses aux questions qui me trottaient dans la tête concernant l’enjeu des aires protégées. Des réponses que je partage avec vous aujourd’hui.

Jusqu’à quel point les aires protégées sont-elles utiles? Pourquoi des aires protégées?… Quelques-unes de mes chroniques ont touché à ces questions sans aller toutefois au fond des choses. Cependant, ces questions m’ont amené à regarder d’un autre oeil un dossier que j’avais exploré lors de mon doctorat et qui a récemment refait surface aux États-Unis, soit l’histoire forestière de la Nouvelle-Angleterre. Et ce nouveau regard a eu pour effet de m’apporter des réponses aux questions qui me trottaient dans la tête concernant l’enjeu des aires protégées. Des réponses que je partage avec vous aujourd’hui.

Ceux qui ont pu explorer la région de la Nouvelle-Angleterre dans les dernières années ont certainement remarqué la forte présence de la forêt. Pourtant, il n’y a pas si longtemps (environ 150 ans quand même…), vous auriez eu une image très différente de votre voyage, car vous vous seriez essentiellement promené en territoire agricole. La Nouvelle-Angleterre, berceau des colons américains, avait été abondamment déboisée pour faire place à l’agriculture. En fait, la forêt avait été tellement rasée du paysage, qu’au milieu du 19e siècle le célèbre naturaliste Henry David Thoreau avait déclaré «Dieu merci, ils ne peuvent pas couper les nuages!» Il n’imaginait d’ailleurs pas qu’un jour la forêt et sa faune puissent revenir. Et pourtant… Lire la suite

Étude de cas: quand aménagement forestier et conservation cohabitent

Lac Findley – Cedar River Municipal Watershed de la ville de Seattle (Source)

Pour cette première chronique automnale, je vous amène dans le Nord-Ouest des États-Unis pour une étude de cas qui fait une large place aux enjeux environnementaux et sociaux. Il s’agit de l’aménagement forestier d’un bassin versant, le Cedar River Municipal Watershed (367 km2), qui est la principale source d’eau potable de la ville de Seattle, seule propriétaire de ce bassin versant depuis 1996.

Si la qualité de l’eau potable est naturellement au centre des préoccupations de l’aménagement du bassin versant, suite à près d’un siècle de coupes forestières d’autres objectifs se sont ajoutés. En particulier, la restauration de l’habitat d’espèces menacées comme le guillemot marbré (marbled murrelet) et la chouette tachetée qui sont toutes les deux associées aux vieilles forêts (old-growth). Un objectif central dans l’aménagement forestier de ce bassin versant est conséquemment d’accélérer le passage de strates de seconde venue vers des strates de vieilles forêts. Lire la suite

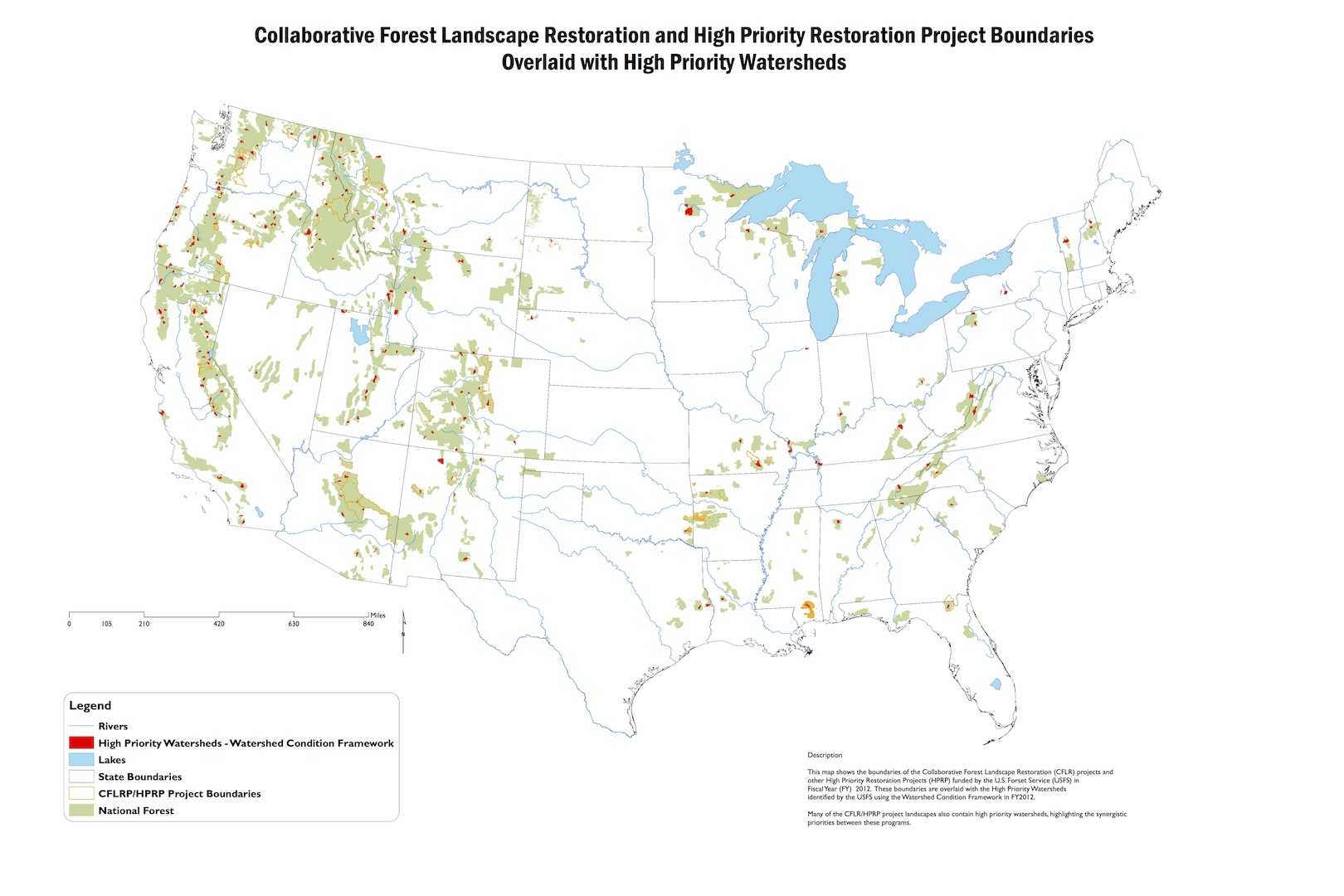

Retour en grâce de l’aménagement forestier dans les Forêts nationales

Dans les dernières années, l’aménagement des forêts nationales américaines a pris un tournant dans lequel le mot « collaboration » est omniprésent. Je vous ai présenté cette évolution dans le cadre de mes chroniques touchant les Planning rules. Plus spécifiquement, je vous avais présenté l’automne dernier le cas de la Forêt nationale de Colville qui se veut un modèle du genre et Le Modèle utilisé dans l’élaboration des dernières Planning rules. Mais ce n’est pas le seul exemple et c’est pourquoi aujourd’hui je vais vous présenter comment s’articule cette stratégie de « collaboration » dans le grand réseau des Forêts nationales. Une considération essentielle à la compréhension de l’aménagement de ces forêts et, surtout, comment cette stratégie contribue à revaloriser le principe même d’aménager une forêt.

SAF 2012 — Carnet de voyage nº 5 : l’avènement de la foresterie sociale

Un des moments que j’attendais le plus du congrès était la sortie à la Forêt nationale de Colville. Pourquoi? Car suite à l’invalidation par un tribunal des précédentes Planning rules, c’est à la Forêt de Colville que le Secrétaire à l’Agriculture était venu annoncer que le USDA Forest Service, dont il est le patron politique, allait établir de nouvelles Planning rules basées sur le modèle de cette Forêt nationale plutôt que de continuer la bataille devant les tribunaux (rappel : les Planning rules encadrent la production des plans d’aménagement — chroniques sur le sujet). Quelle est la particularité de ce modèle? Cela fait près de dix ans que des projets d’aménagement forestier ont lieu dans cette Forêt nationale de 4 450 km2 sans qu’il y ait de contestations judiciaires. Un exploit dans le monde de l’aménagement des forêts publiques aux États-Unis! À la base de ce succès, l’avènement d’un nouveau paradigme : la foresterie sociale. Un paradigme que je vous invite à découvrir dans cette chronique un peu plus longue que d’habitude… (Vous êtes avisés!)

Aires protégées : l’approche « noir ou blanc » a-t-elle encore un sens?

Je vais vous parler aujourd’hui d’un débat qui prend à l’évidence de plus en plus d’ampleur aux États-Unis : devrait-on autoriser l’aménagement forestier dans des territoires protégés? Il s’avère que, à la (classique) considération économique s’ajoutent de plus en plus régulièrement des questions liées à la santé même de l’écosystème forestier : aménager la forêt ne serait-il pas le meilleur moyen de transmettre aux générations futures un « sain » patrimoine forestier? Aperçu de ce débat dans le cadre d’un cas presque aux portes du Québec, soit au New Jersey.

La New Jersey’s Pinelands National Reserve (aussi appelé les « Pine Barrens » – Landes de pins) occupe 4 450 km2 (1,1 million d’acres). Elle a été créée en 1978 et a été reconnue comme Réserve de la biosphère par l’UNESCO en 1983. Ce territoire forestier consiste principalement en un mélange de pins et de chênes. Ce patrimoine est toutefois menacé par un dendroctone qui, comme son « cousin » de l’ouest (dendroctone du pin ponderosa), a la fâcheuse particularité d’attaquer les pins.

Chouette tachetée et rareté de jeunes forêts : ou la vie un peu folle d’un aménagiste en forêt publique

J’ai déjà abordé le cas de l’enjeu de l’habitat de la chouette tachetée à deux reprises, un enjeu associé au maintien des vieilles forêts. Paradoxe des paradoxes, dans le territoire de l’ouest américain couvert par le Northwest Forest Plan (NWFP; 100 000 km2 − 24,5 millions d’acres), qui définit les règles d’aménagement pour les forêts fédérales dans lesquelles se retrouve la chouette tachetée, il s’avère qu’il y a aussi un problème de forêts… jeunes! Ici, on fait référence au stade de développement entre la régénération immédiatement après coupe et le moment où le couvert se ferme. Au Québec, ce stade est communément appelé «St-Michel». Trois projets-pilotes de restauration de l’écosystème ont été développés par messieurs Jerry F. Franklin et K. Norman Johnson, respectivement professeurs à l’University of Washington (School of Forest Resources) et l’Oregon State University (College of Forestry). L’implication de ces deux chercheurs s’avère en fait un clin d’oeil à l’histoire, car vingt ans plus tôt ils avaient contribué à l’établissement du NWFP!

Lire la suite

Quand l’Initiative Boréale Canadienne perd le Nord

Dans le grand débat qui a cours sur le Plan Nord, je suis tombé sur une référence à un sondage de l’Initiative Boréale Canadienne (IBC) qui, selon une porte-parole de cet organisme, « (…) permet de conclure que 81 % des Québécois sont favorables à la protection de 50 % ou plus du territoire du Plan Nord ». Il n’y a pas très longtemps, j’avais présenté le détail d’un sondage sur le caribou qui avait été repris par Greenpeace avec une interprétation plutôt joviale. Je n’ai pu m’empêcher d’aller vérifier ce tout récent sondage de l’IBC et j’ai pu constater qu’il y a certainement une marge avant de « Permettre de conclure… » quoi que ce soit.

Le sondage est relativement court (quatre questions). Ce qui au départ et en soi une glace plutôt mince pour envisager conclure quelque chose. C’est à la première question que l’on demande si la protection de 50 % de la forêt boréale contre toute activité industrielle est une mesure appropriée ou non. Il est cependant bon de noter qu’il y a un préambule à la question. Et que ce préambule mérite, malgré sa longueur, que je le cite textuellement pour que le lecteur puisse se faire sa propre idée.