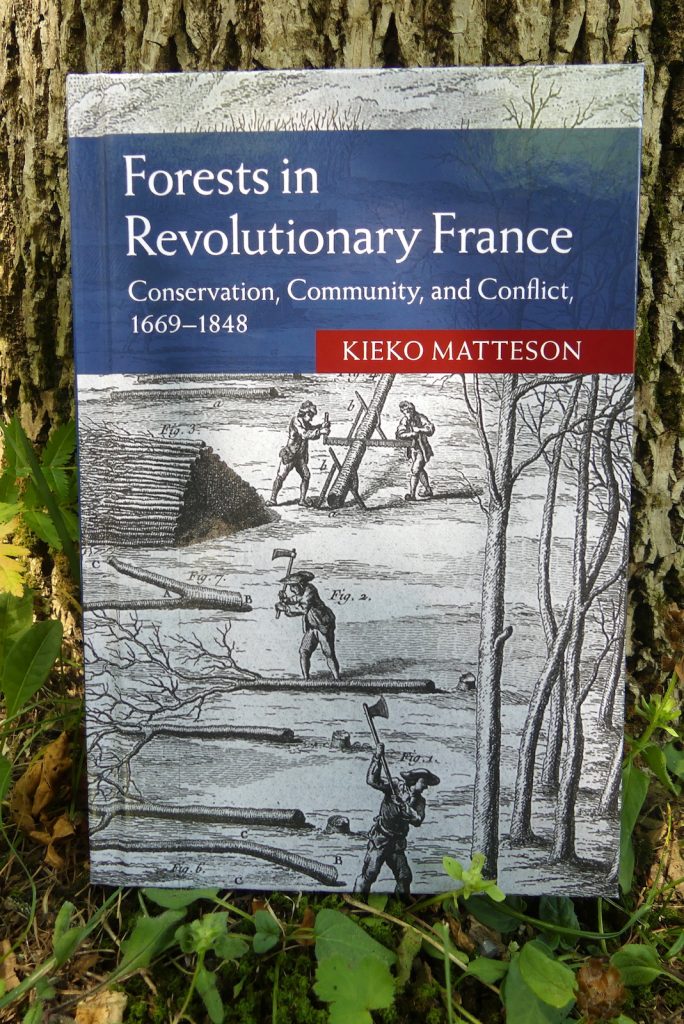

L’été étant une bonne période pour lire, je me suis plongé dans « Forest in Revolutionary France: Conservation, Community, and Conflict, 1669-1848 » (Cambridge University Press, 307 pages). Livre en anglais, car l’auteure (Kieko Matteson) est une chercheure américaine travaillant à Hawaï et ayant grandi au Vermont. Un C.V. somme toute original pour un livre sur l’histoire forestière de la France (et plus spécifiquement la Franche-Comté, dans le nord-est)!

L’été étant une bonne période pour lire, je me suis plongé dans « Forest in Revolutionary France: Conservation, Community, and Conflict, 1669-1848 » (Cambridge University Press, 307 pages). Livre en anglais, car l’auteure (Kieko Matteson) est une chercheure américaine travaillant à Hawaï et ayant grandi au Vermont. Un C.V. somme toute original pour un livre sur l’histoire forestière de la France (et plus spécifiquement la Franche-Comté, dans le nord-est)!

Mon intérêt premier pour ce livre, au-delà de sa question géographique (je suis né en France), est qu’il aborde de front un sujet auquel je me suis intéressé ces dernières années, soit les usages en « biens communs » (commons). Ces usages sont basés sur le principe de l’usufruit, du latin « usus et fructus » qui veut dire « utilisation et jouissance des fruits ». Cela revient au droit de profiter des « fruits » d’un territoire sans en être personnellement propriétaire. À noter que l’on peut aussi parler d’usage « paysan » (chronique sur le sujet).

Plus spécifiquement, l’auteure s’attarde aux conséquences de l’évolution de la politique forestière française sur ceux et celles qui, jusqu’au 19e siècle, utilisaient la forêt pour répondre à leurs besoins de subsistance au quotidien. Une histoire (presque) oubliée de nos jours. De nous la rappeler est une des grandes qualités de ce livre. L’incroyable travail de recherche qu’a nécessité sa production en est une autre.

Au-delà de sa valeur pour quiconque s’intéresse à l’utilisation communautaire des forêts, c’est un livre à mettre entre les mains de tous ceux et celles qui s’intéressent au contexte politique du développement de la foresterie scientifique. À terme, l’approche scientifique remplaça les usages paysans (c’est le cas dans ce livre) avant de s’imposer de par le monde. À souligner finalement que ce n’est pas un livre pour néophytes sur le sujet, mes précédentes lectures m’ayant ici été bien utiles.

Cette histoire débute avec l’Ordonnance de Colbert en 1669…