Histoire forestière du Québec : deux ères distinctes

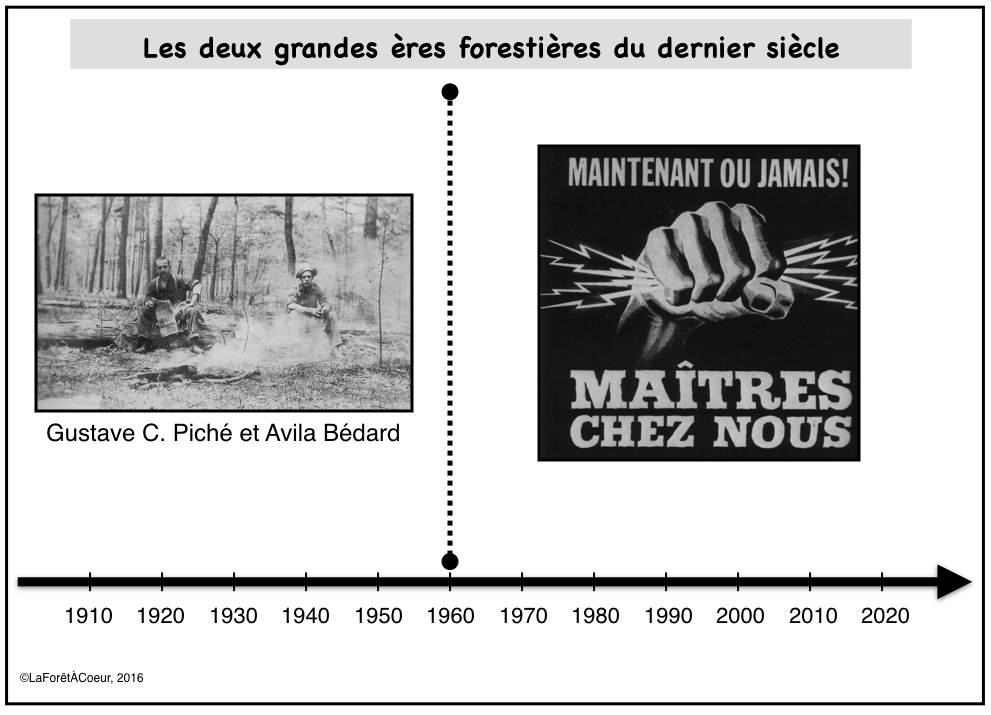

Je me suis beaucoup investi dans des dossiers d’histoire forestière du Québec depuis l’automne dernier. La Figure ci-dessus en illustre mon résumé-synthèse. Pour cette chronique, je vais tout d’abord vous inviter à suivre le raisonnement qui m’y a amené. Je discuterai ensuite de caractéristiques associées à ces deux grandes ères de notre histoire forestière sur la base de graphiques tirés de précédentes chroniques.

Je me suis beaucoup investi dans des dossiers d’histoire forestière du Québec depuis l’automne dernier. La Figure ci-dessus en illustre mon résumé-synthèse. Pour cette chronique, je vais tout d’abord vous inviter à suivre le raisonnement qui m’y a amené. Je discuterai ensuite de caractéristiques associées à ces deux grandes ères de notre histoire forestière sur la base de graphiques tirés de précédentes chroniques.

Une des questions qui doit actuellement vous trotter dans la tête doit ressembler à la suivante :

Pourquoi 1960 ?

La grande majorité des Québécois qui lisent cette chronique devraient facilement répondre à cette question : 1960 est l’année de l’arrivée au pouvoir de Jean Lesage et de son « équipe du tonnerre » qui devaient initier ce que nous appelons aujourd’hui la « Révolution tranquille ». En plus d’être synonyme de la modernisation de l’État québécois, un des faits d’armes de cette période fut la nationalisation de l’électricité. Le slogan « Maîtres chez nous » exprima très bien cette volonté collective de reprendre en main la gestion des ressources naturelles du Québec ; une volonté à laquelle n’a pas échappé la foresterie.

Sur ce seul point, cette date se justifie donc. Mais un « alignement des astres » dans le monde forestier devait doublement la justifier.

L’ère Piché-Bédard

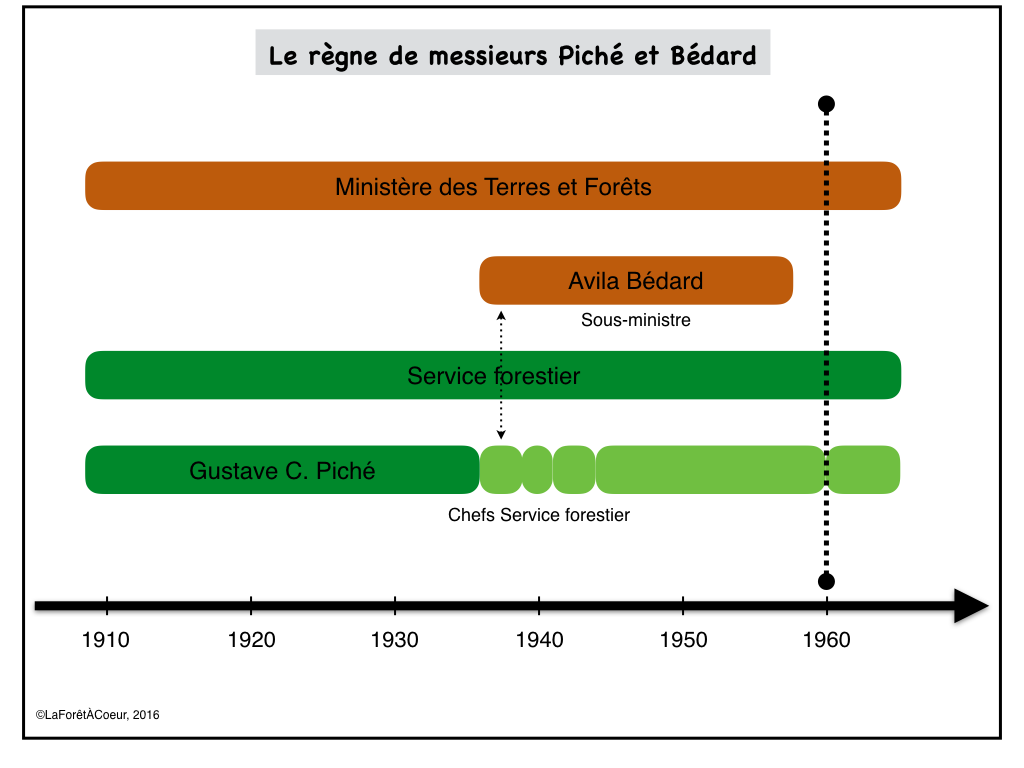

En début d’année je vous ai présenté M. Gustave C. Piché sous la forme d’une chronique-hommage. Mis en charge en 1908, avec son collègue Avila Bédard, de la responsabilité de bâtir le Service forestier du ministère des Terres et Forêts (MTF), il s’investit avec passion dans cette tâche jusqu’en 1936, soit l’année de son congédiement par Maurice Duplessis. Sans revenir sur la liste de ses accomplissements, il apparaît clairement que pendant ces près de 30 ans l’encadrement de la foresterie québécoise fut sous « l’ère Piché » ; les ministres passèrent, mais lui était toujours là !

« Apparut » ensuite Avila Bédard (Figure ci-dessus). « Apparut » étant ici un bien grand mot considérant qu’il était déjà bien présent depuis tout ce temps ! En plus d’avoir été le collègue d’étude de M. Piché, M. Bédard était aussi son bras droit. C’est tout naturellement qu’il hérita du poste de Chef du Service forestier suite au départ de M. Piché, poste qu’il devait garder pendant trois ans. Mais ce n’est pas tout. À l’arrivée de Maurice Duplessis il fut aussi promu sous-ministre, un poste qu’il conserva jusqu’en 1957 (ou 1958, je n’ai pas la date exacte).

« Apparut » ensuite Avila Bédard (Figure ci-dessus). « Apparut » étant ici un bien grand mot considérant qu’il était déjà bien présent depuis tout ce temps ! En plus d’avoir été le collègue d’étude de M. Piché, M. Bédard était aussi son bras droit. C’est tout naturellement qu’il hérita du poste de Chef du Service forestier suite au départ de M. Piché, poste qu’il devait garder pendant trois ans. Mais ce n’est pas tout. À l’arrivée de Maurice Duplessis il fut aussi promu sous-ministre, un poste qu’il conserva jusqu’en 1957 (ou 1958, je n’ai pas la date exacte).

De plus, il supervisa les études universitaires pendant presque 40 ans. D’abord comme directeur (27 ans), et plus tard doyen (9 ans), de l’École forestière de l’Université Laval (l’actuelle Faculté). Bénéficiant de la confiance du premier ministre Duplessis (lui-même ayant cumulé le poste de ministre du MTF), « l’ombre » de M. Bédard plana donc littéralement sur la foresterie québécoise durant les 20 ans qui suivirent le long « règne » de M. Piché. Questionnement :

Considérant que M. Piché fut congédié par M. Duplessis alors que M. Bédard eut la confiance de ce dernier, quelle est la logique d’associer les deux ?

La logique tient tout d’abord à la continuité de la stratégie d’aménagement axée sur l’octroi de concessions forestières. Aussi, administrativement, le Service forestier est resté maître d’œuvre de l’aménagement des forêts publiques (Figure ci-dessus). Finalement, ma consultation de tous les rapports annuels du MTF pour cette « ère » m’a permis de constater une continuité dans la forme. En bref, à la suite au départ de M. Piché les façons de faire se sont poursuivies sans grands changements notables.

Petit ajout anecdotique, mais qui m’apparaît significatif : messieurs Piché et Bédard sont enterrés à quelques mètres l’un de l’autre. Un signe clair, me semble-t-il que malgré des parcours professionnels qui ont pris des tangentes très différentes à partir de 1936, ils sont demeurés très proches.

L’ère « Maîtres chez nous »

À l’image de jeunes pousses qui vont profiter de la mort d’un grand arbre dominant pour accélérer leur croissance, le départ de M. Bédard, en conjonction avec le début de la « Révolution tranquille » stimulèrent des changements rapides et spectaculaires dans la politique forestière québécoise. En voici un résumé pour les années 1960 — début 1970 :

- 1963 : les nouveaux octrois de concessions ne se font que pour les essences dont le concessionnaire a spécifiquement besoin (avant, un concessionnaire avait les droits sur toutes les essences, même celles dont il ne se servait pas — généralement des feuillus. Ces essences étaient dites « secondaires »).

- 1965 : publication d’un livre vert sur la gestion des forêts dans lequel il est fait l’apologie des forêts domaniales (précédente chronique) et le procès des concessions forestières.

- 1965 : « disparition » du Service forestier. Le MTF fut restructuré selon un organigramme comparable à ce que l’on peut retrouver aujourd’hui avec de nombreuses « Directions ».

- 1967 : le MTF étend les dispositions de 1963 sur les essences dites « secondaires » à toutes les concessions (note : Ma seule référence est M. Roland Royer [chronique], alors chef forestier de la Consolidated-Bathurst Limitée. Je n’ai aucune raison de douter de M. Royer, surtout sur un élément aussi factuel.)

- 1971 : publication d’un livre blanc sur la gestion des forêts qui officialise l’intention gouvernementale de convertir les concessions forestières en forêts domaniales.

À ces éphémérides j’ajouterai que la structure des rapports annuels durant cette décennie a évolué au point où il m’a parfois été difficile de m’y retrouver ! En une dizaine d’années, nous étions donc littéralement entrés dans un Nouveau Monde forestier.

L’ère Piché-Bédard versus l’ère « Maîtres chez nous »

Sans se vouloir exhaustives, les Figures suivantes illustrent les grandes caractéristiques de ces deux grandes ères forestières.

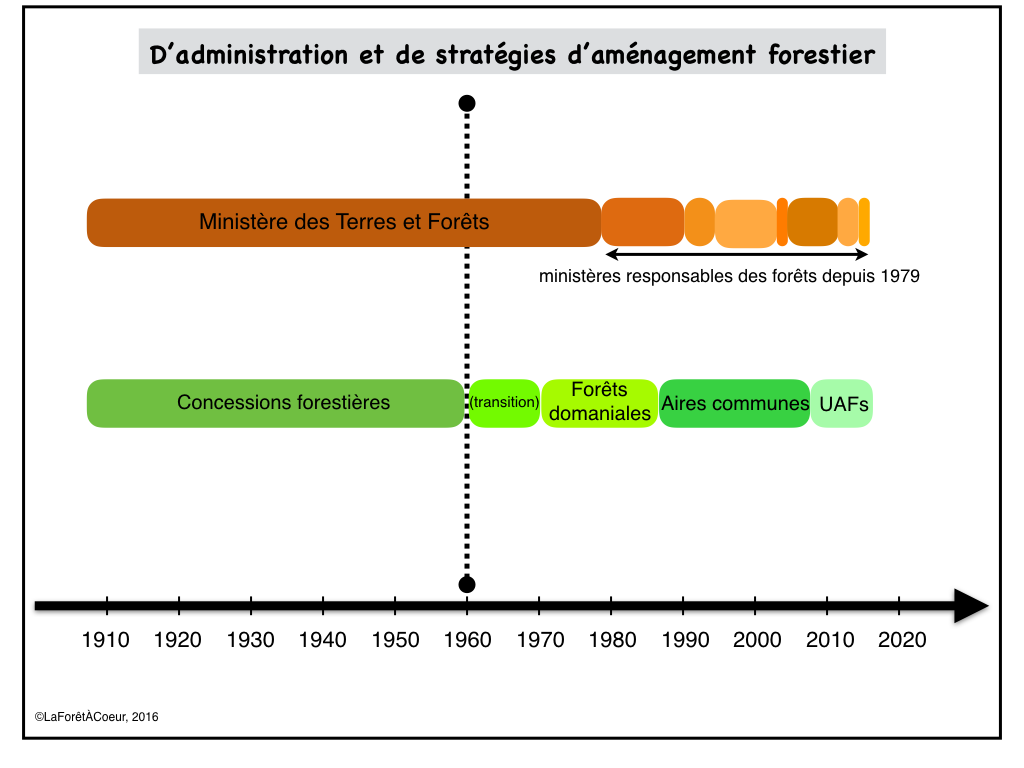

D’administration et de stratégies d’aménagement forestier

Comme on peut le noter, sous ces aspects l’ère Piché-Bédard fut un exemple de stabilité. Dans le cas de l’ère « Maîtres chez nous », on semble plutôt chercher la bonne formule depuis une cinquantaine d’années !

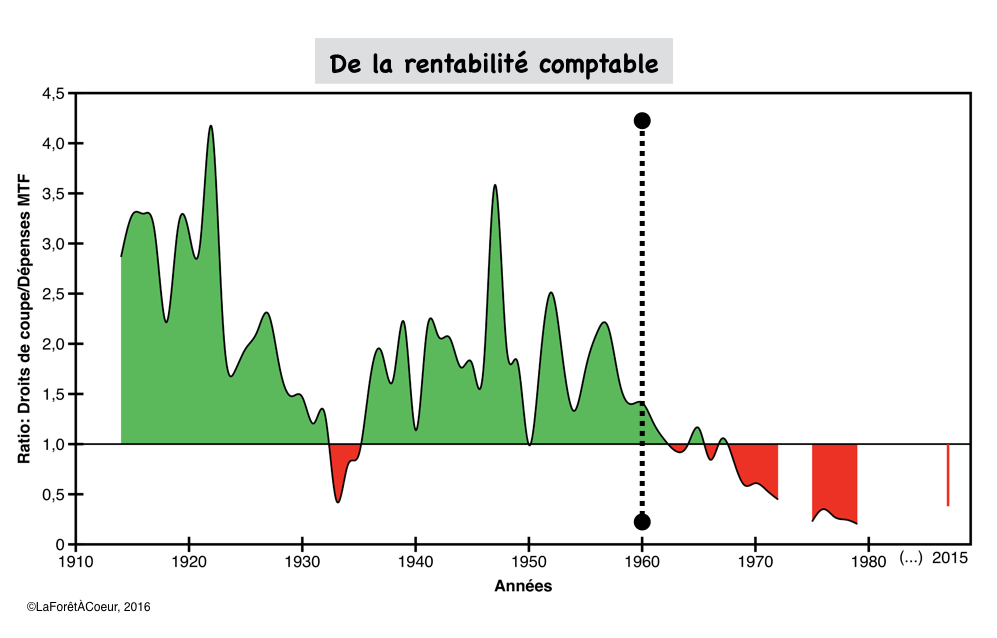

De la rentabilité comptable

Comme je le notais dans ma chronique « La dépossession de nos forêts, ce mythe », cette façon d’analyser l’activité forestière est très réductrice, mais toutefois nécessaire, car souvent l’objet de débats. Comme on peut le constater, l’année 1960 représente un clair point de bascule entre les deux ères. Nous sommes passés d’une ère très généralement « rentable » à une ère à tendance « déficitaire » (c’est souvent un reproche de nos jours).

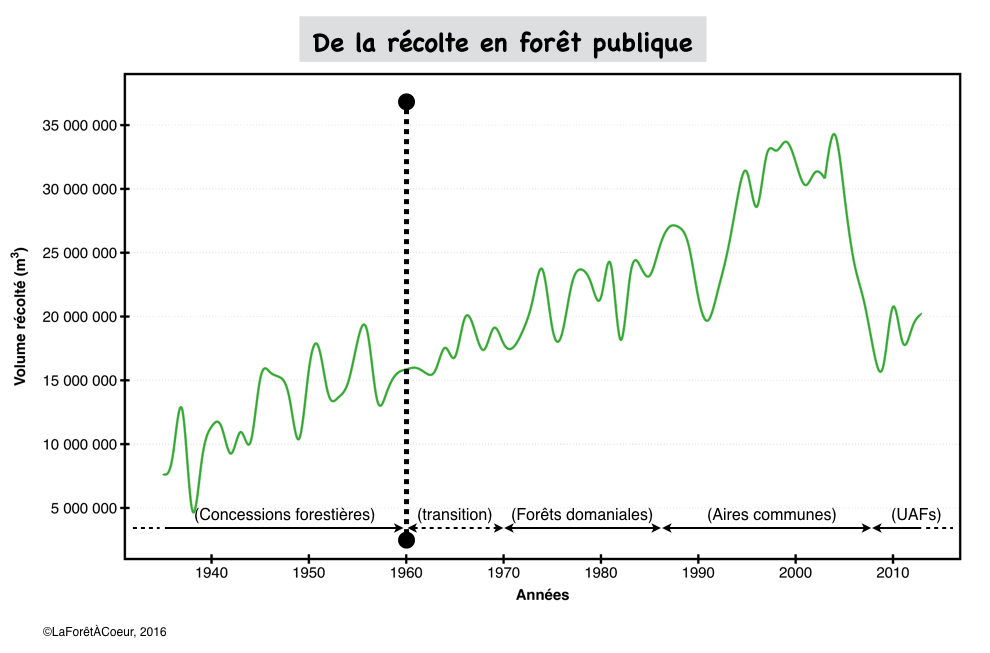

De la récolte en forêt publique

Cette variable est la plus difficile à juger. La tendance à l’augmentation de la récolte se percevait déjà durant l’ère Piché-Bédard. Jusqu’où serait-elle allée si l’on avait poursuivi avec la stratégie des concessions forestières ? C’est là une question sans réponse !

Ce que l’on peut constater toutefois, c’est l’atteinte de nouveaux sommets de récolte pendant la phase des forêts domaniales et que des records furent atteints sous la stratégie des aires communes. Il y a une certaine ironie au fait que les niveaux de récolte d’aujourd’hui soient comparables à ceux de la fin de l’ère Piché-Bédard. Cela n’a cependant rien à voir avec les Unités d’aménagement forestier (UAFs), mais plutôt la sérieuse crise économique de 2008.

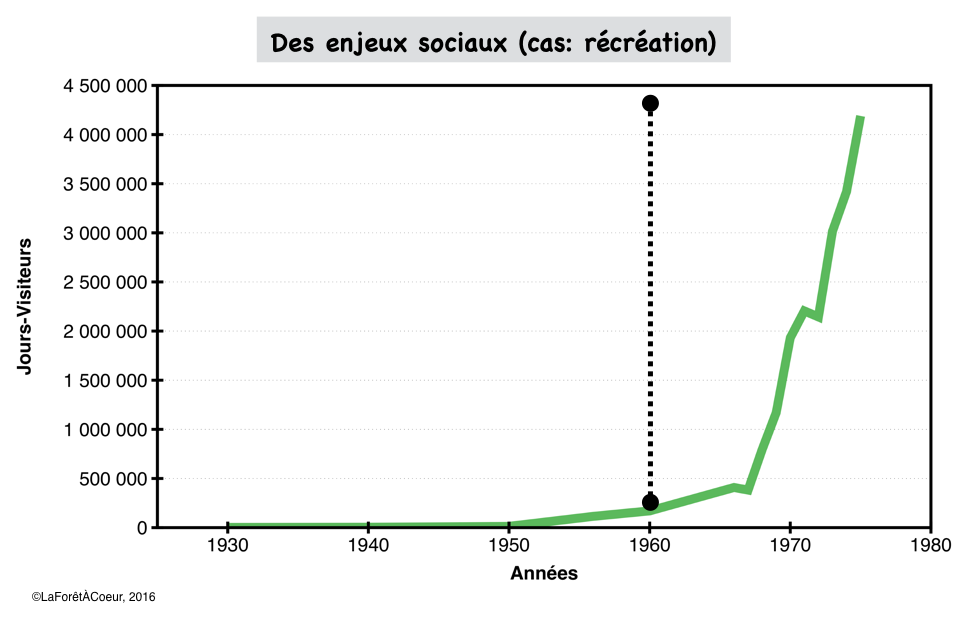

Des enjeux sociaux

Dans ce cas, il serait peut-être plus juste de considérer qu’ils ont été un vecteur de changement d’ère plutôt qu’une conséquence, tellement la dynamique sociale est différente entre les deux ères. Non pas que l’ère Piché-Bédard fut exempte d’enjeux sociaux (colonisation), mais je ne perçois pas que ce fut à la même échelle qu’aujourd’hui (biodiversité, nations autochtones…). La Figure ci-dessous n’illustre que l’évolution stratosphérique de la récréation au Québec entre les deux ères (chronique). Elle exprime toutefois très bien le changement de dynamique sociale.

Avant de conclure, je répondrai à une question que vous pouvez vous poser :

Est-il justifié de considérer que nous sommes toujours dans l’ère « Maîtres chez nous », initiée dans les années 1960 ?

La philosophie gouvernementale est restée la même depuis cette époque soit, si je résume la pensée : « les forêts publiques doivent être aménagées par un organisme public et le gouvernement est le plus légitime ». On ne fait depuis que chercher la bonne formule.

Conclusion

Cette subdivision de notre histoire forestière récente (on pourrait remonter plus loin) en deux ères forestières et avec l’année 1960 comme date-charnière ne représente que mon interprétation. L’histoire est cependant toujours une question de points de vue ! Je n’ai pas non plus la prétention d’avoir écrit La Synthèse de l’histoire forestière du Québec. J’ai confiance cependant qu’elle représente une grille d’analyse utile.

Je me suis efforcé de rester le plus factuel possible. Si vous avez perçu des jugements de valeur entre les deux ères, c’est bien involontaire. L’objectif de cette chronique était essentiellement d’illustrer comment notre monde forestier a évolué et aider à sa compréhension.

Référence pour en savoir plus sur messieurs Bédard et Piché :

Gélina, Cyrille. 2010. L’aménagement et la recherche en foresterie à l’université Laval : de 1910 à nous jours. Société d’histoire Forestière du Québec. 348 pages.