Entrée Est du Parc Algonquin (Source)

Ce fut le premier Parc créé dans la fédération canadienne en 1893 et de facto le premier de la province de l’Ontario (note: la fédération date de 1867). C’est le seul des 338 parcs de l’Ontario et probablement du Canada (appel à tous: merci de confirmer) dans lequel il y a de la foresterie pour des besoins industriels. Le Parc Algonquin, d’une superficie de 7 635 km2, soit un territoire plus grand que la province de l’Île-du-Prince-Édouard (5 684 km2), est un cas unique… mais pour combien de temps encore?

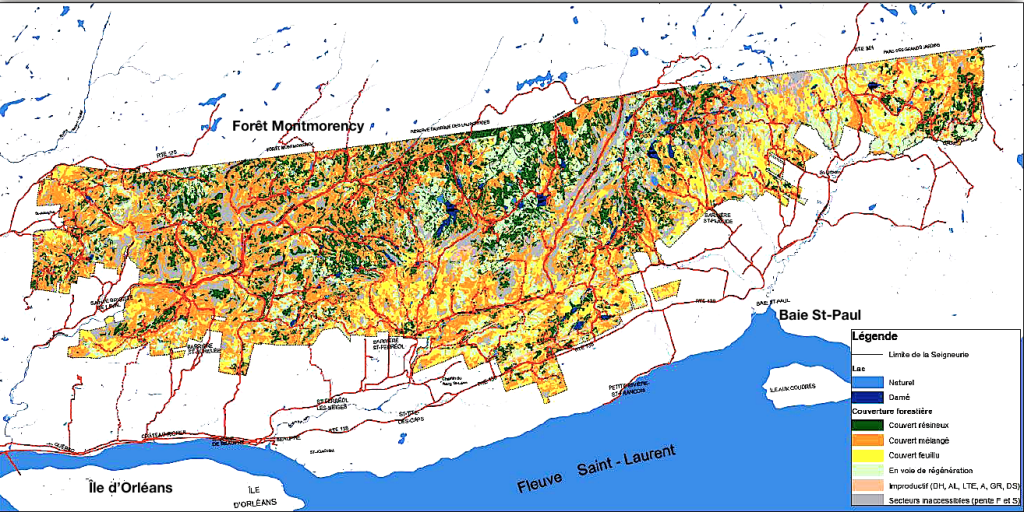

L’an dernier, Parcs Ontario publiait un amendement au Plan directeur (Master plan) du Parc qui réduisait la superficie accessible à la foresterie. Ce mois-ci, c’est le Commissaire à l’environnement de l’Ontario qui, dans son Rapport annuel, a officiellement demandé la fin de « l’anomalie » que représente le Parc Algonquin dans le réseau des parcs de la province. Dans ce cas, pas de demi-mesure: la foresterie devrait être totalement exclue du Parc pour préserver son intégrité écologique. Symbole du principe que nul n’est prophète en son pays, si ce Parc est une « anomalie » en Ontario, c’est cependant un modèle au Québec. Une initiative menée par Nature Québec vise à développer un modèle d’aire protégée, complémentaire au réseau en place, qui autoriserait la récolte forestière industrielle sur l’inspiration, entre autres, du Parc Algonquin. Un modèle qui pourrait bien s’incorporer dans l’objectif de protéger 50% du territoire du Plan Nord (chronique).

Pour aujourd’hui, je vais donc vous présenter ce cas unique d’aménagement que représente le Parc Algonquin, le débat politique qu’il suscite et comment il inspire au Québec. Lire la suite