Le 1er avril 2013, le gouvernement du Québec réalisait un rêve vieux d’une cinquantaine d’années en devenant, par le biais du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le seul aménagiste des forêts publiques québécoises.

Les premières intentions avaient en effet été exprimées en 1965 par le ministère des Terres et Forêts (MTF) par le biais d’un Livre vert sur l’administration des forêts publiques. Il fallut cependant attendre 1974 pour que ces premières intentions se traduisent en politique alors que le gouvernement adoptait une Loi pour mettre fin aux concessions forestières et les remplacer progressivement par des forêts domaniales aménagées directement par le MTF. Une expérience qui ne dura qu’une dizaine d’années et que j’ai détaillée dans une précédente chronique.

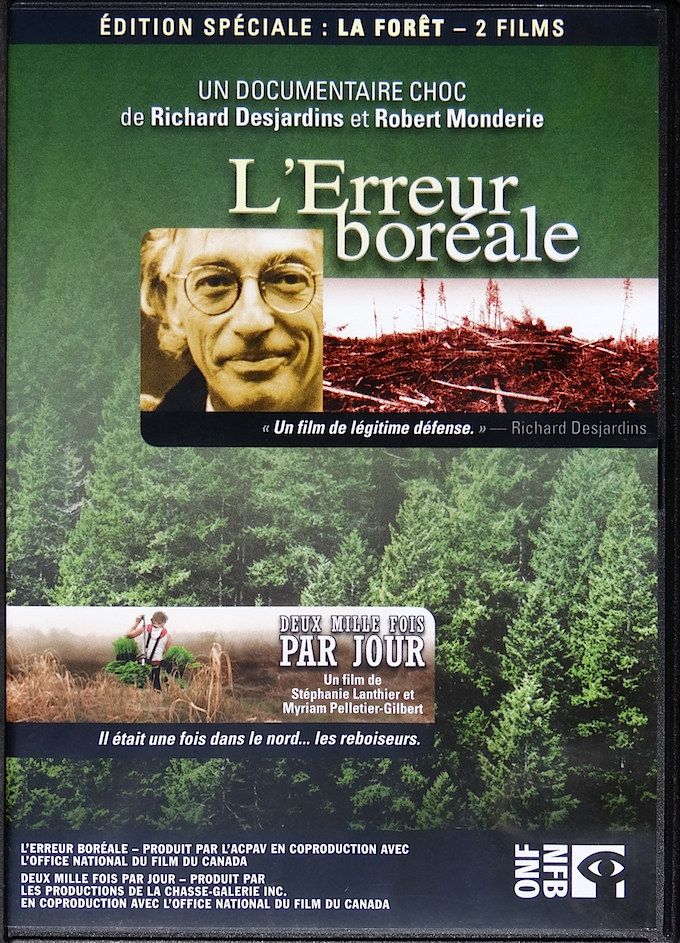

Au tournant des années 1980, crise économique aidant, le gouvernement dut changer son fusil d’épaule et décida que l’aménagement des forêts publiques québécoises continuerait d’être une responsabilité de l’industrie forestière, mais sous une formule différente des concessions, soit des Contrats d’Approvisionnement et d’Aménagement Forestier (CAAF). La Loi sur les Forêts, qui sanctionnait le tout, entra en vigueur le 1er avril 1987. Une vingtaine d’années plus tard, la crise de confiance occasionnée par L’Erreur boréale et, d’une certaine façon, « officialisée » par la Commission Coulombe, donna au gouvernement l’occasion de reprendre où il avait laissé au début des années 1980 et d’aller au bout de son idée initiale.

L’actualité des derniers mois laisse cependant à penser que la durée de ce rêve d’aménagiste des forêts publiques québécoises par le MFFP pourrait ressembler à celle de l’expérience des forêts domaniales. Non seulement les aptitudes d’aménagiste du MFFP sont déjà explicitement remises en cause, mais aussi sa capacité à régler des enjeux d’acceptabilité sociale. De plus, le FSC (Forest Stewardship Council) est sur un mode « ambitieux » avec sa nouvelle norme canadienne et pourrait bien finir par marginaliser le rôle du MFFP. À tout cela s’ajoute ce qui est probablement le problème de base de ce ministère, soit son manque de culture d’aménagiste aux plus hauts sommets de sa hiérarchie.