Depuis le début de ce blogue, il a beaucoup été question d’aménagement de forêts publiques en milieu forestier. Pour aujourd’hui, petite incursion dans le domaine des forêts urbaines. Ce ne sont naturellement pas les mêmes enjeux d’aménagement que, par exemple, dans les Forêts nationales américaines. Mais les enjeux associés aux forêts urbaines sont directement reliés aux services que les forêts rendent aux sociétés humaines, des sociétés justement de plus en plus urbanisées. Une raison plus que suffisante pour y consacrer une chronique!

Archives pour la catégorie États-Unis

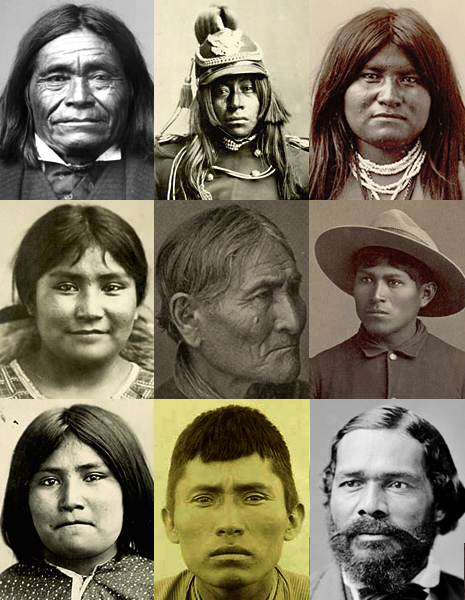

Les Apaches à la rescousse des Forêts nationales américaines

En 2011, l’Arizona et le Nouveau-Mexique ont été touchés par d’importants feux de forêt. En Arizona, le Wallow Fire fut le plus important de l’histoire (connue) de cet État et a couvert à lui seul 2 200 km2 (538 000 acres). La particularité de ce feu est qu’il a brûlé presque essentiellement dans la Forêt nationale Apache-Sitgreaves et a été freiné sur son front ouest par les forêts que l’on retrouve dans deux Réserves de tribus Apaches, soit Fort-Apache et San Carlo. Pourtant, le pin ponderosa (Pinus ponderosa) était l’essence dominante tant dans la Forêt nationale que les Réserves apaches. La différence? Contrairement à la Forêt nationale, les territoires Apaches sont intensivement aménagés depuis plusieurs décennies à l’aide, en particulier, de brûlages dirigés. Cela a avivé le débat sur l’aménagement, ou plutôt le non-aménagement des Forêts nationales et a tourné les regards vers l’aménagement forestier des Apaches comme modèle, plusieurs n’hésitant pas à dire que ce sont les Apaches (et leur aménagement des forêts), qui sont venus à bout du Wallow Fire.

Le Colorado, épicentre de débats entre États et pouvoir fédéral pour l’aménagement des Forêts nationales

Depuis l’ouverture de ce blogue, j’ai abordé différents enjeux spécifiques de l’aménagement des Forêts nationales des États-Unis. Aujourd’hui, je vais m’attarder sur un enjeu de fond, soit la lutte de pouvoir entre les États et le pouvoir fédéral pour non seulement l’aménagement de ces forêts, mais aussi leur propriété. Cet enjeu se présente sous deux formes dans l’État du Colorado, un État qui attire actuellement les regards dans l’aménagement des Forêts nationales.

La première forme est liée aux Roadless areas (chronique précédente sur le sujet). Cette politique vise à contrôler la construction de routes et autres chemins d’accès dans les Forêts nationales. L’utilisation du territoire reste permise, mais l’usage est limité à des activités qui s’accommodent de peu ou pas de chemins d’accès. Cette politique a connu son apothéose à la fin du règne du Président Bill Clinton alors que 237 000 km2 (58,5 millions d’acres) furent inclus dans cette politique, soit un peu plus de 30 % de la superficie des Forêts nationales. En plus de faire face à de nombreuses attaques en justice (neuf!), cette politique dû affronter l’administration de George W. Bush qui l’ajusta de façon à permettre aux États de moduler l’application de la politique nationale des Roadless areas à leur échelle. Le Colorado fut un des deux États (second : l’Idaho) à se prévaloir de cette opportunité avant qu’une Cour ne vienne fermer la porte. Contrairement à l’Idaho toutefois, où sa politique sur les Roadless areas a été bien accueillie par les groupes environnementaux, celle du Colorado est très critiquée.

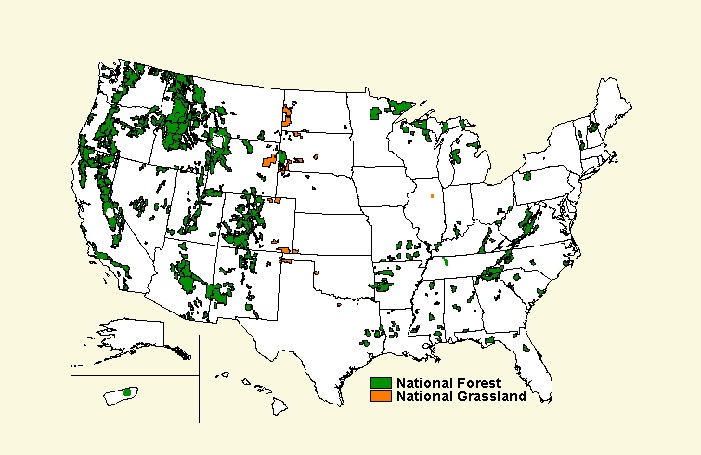

Du processus de sélection des futures Planning rules

Les Forêts nationales américaines représentent 25 % de la superficie des forêts aux États-Unis et sont à 87 % situées dans l’ouest du pays (Alaska compris — Figure 1). Malgré cette apparente situation minoritaire et une répartition géographique ciblée, elles sont le théâtre de passions, car elles sont liées à de grands enjeux environnementaux et socio-économiques. Un nouveau chapitre de l’aménagement de ces forêts est sur le point de s’ouvrir avec la publication d’ici la fin février de la version définitive des Planning rules, soit le document stratégique pour produire et mettre à jour les plans d’aménagement de ces forêts. Mais avant sa publication, un document préalable très important a été publié le 26 janvier dernier, soit le Final Programmatic Environmental Impact Statement (PEIC). Un document technique de 373 pages qui justifie les grandes orientations des futures Planning rules qui vont paraître d’ici 30 jours (délai légal après un PEIC).

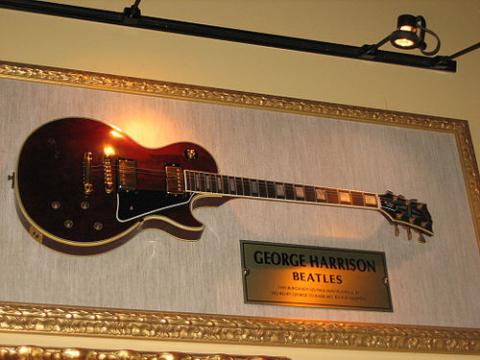

Le solo de guitare que vous écoutez est-il légal?

Qu’ont en commun Paul McCartney, Jimi Hendrix et Eric Clapton? Réponse : ils ont utilisé des guitares Gibson. Or, le célèbre fabricant de guitares du Tennessee est actuellement au coeur d’un processus judiciaro-politique concernant l’origine du bois de ses guitares. Dans les deux dernières années, ce fabricant s’est fait saisir des guitares et composantes de guitares pour cause de potentielle importation illégale de bois (Madagascar en 2009 et Inde en août 2011). Le fabricant affirme non seulement qu’il n’a rien fait d’illégal (aucune accusation criminelle formelle n’a pour l’instant été déposée), mais il passe même à l’offensive pour faire amender la Loi qui l’a mis en accusation.

Lire la suite

La Society of American Foresters à la croisée des chemins

L’Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec (OIFQ) est en processus de réflexion sur le devenir de la profession d’ingénieur forestier et, plus spécifiquement, sur l’ouverture de l’OIFQ à d’autres professionnels. Ce n’est cependant pas la seule organisation de professionnels forestiers à penser à se redéfinir. Aux États-Unis, la Society of American Forester (SAF), qui regroupe 14000 professionnels (2000 pour l’OIFQ) est en profonde remise en question.

Lire la suite

Aires protégées : l’approche « noir ou blanc » a-t-elle encore un sens?

Je vais vous parler aujourd’hui d’un débat qui prend à l’évidence de plus en plus d’ampleur aux États-Unis : devrait-on autoriser l’aménagement forestier dans des territoires protégés? Il s’avère que, à la (classique) considération économique s’ajoutent de plus en plus régulièrement des questions liées à la santé même de l’écosystème forestier : aménager la forêt ne serait-il pas le meilleur moyen de transmettre aux générations futures un « sain » patrimoine forestier? Aperçu de ce débat dans le cadre d’un cas presque aux portes du Québec, soit au New Jersey.

La New Jersey’s Pinelands National Reserve (aussi appelé les « Pine Barrens » – Landes de pins) occupe 4 450 km2 (1,1 million d’acres). Elle a été créée en 1978 et a été reconnue comme Réserve de la biosphère par l’UNESCO en 1983. Ce territoire forestier consiste principalement en un mélange de pins et de chênes. Ce patrimoine est toutefois menacé par un dendroctone qui, comme son « cousin » de l’ouest (dendroctone du pin ponderosa), a la fâcheuse particularité d’attaquer les pins.

Chouette tachetée et rareté de jeunes forêts : ou la vie un peu folle d’un aménagiste en forêt publique

J’ai déjà abordé le cas de l’enjeu de l’habitat de la chouette tachetée à deux reprises, un enjeu associé au maintien des vieilles forêts. Paradoxe des paradoxes, dans le territoire de l’ouest américain couvert par le Northwest Forest Plan (NWFP; 100 000 km2 − 24,5 millions d’acres), qui définit les règles d’aménagement pour les forêts fédérales dans lesquelles se retrouve la chouette tachetée, il s’avère qu’il y a aussi un problème de forêts… jeunes! Ici, on fait référence au stade de développement entre la régénération immédiatement après coupe et le moment où le couvert se ferme. Au Québec, ce stade est communément appelé «St-Michel». Trois projets-pilotes de restauration de l’écosystème ont été développés par messieurs Jerry F. Franklin et K. Norman Johnson, respectivement professeurs à l’University of Washington (School of Forest Resources) et l’Oregon State University (College of Forestry). L’implication de ces deux chercheurs s’avère en fait un clin d’oeil à l’histoire, car vingt ans plus tôt ils avaient contribué à l’établissement du NWFP!

Lire la suite