Les réfugiés de la conservation

First we were dispossessed in the name of kings and emperors, later in the name of state development, and now in the name of conservation.

— Délégués indigènes au 5e Congrès mondial des Parcs, Conservation Refugees, p. xv

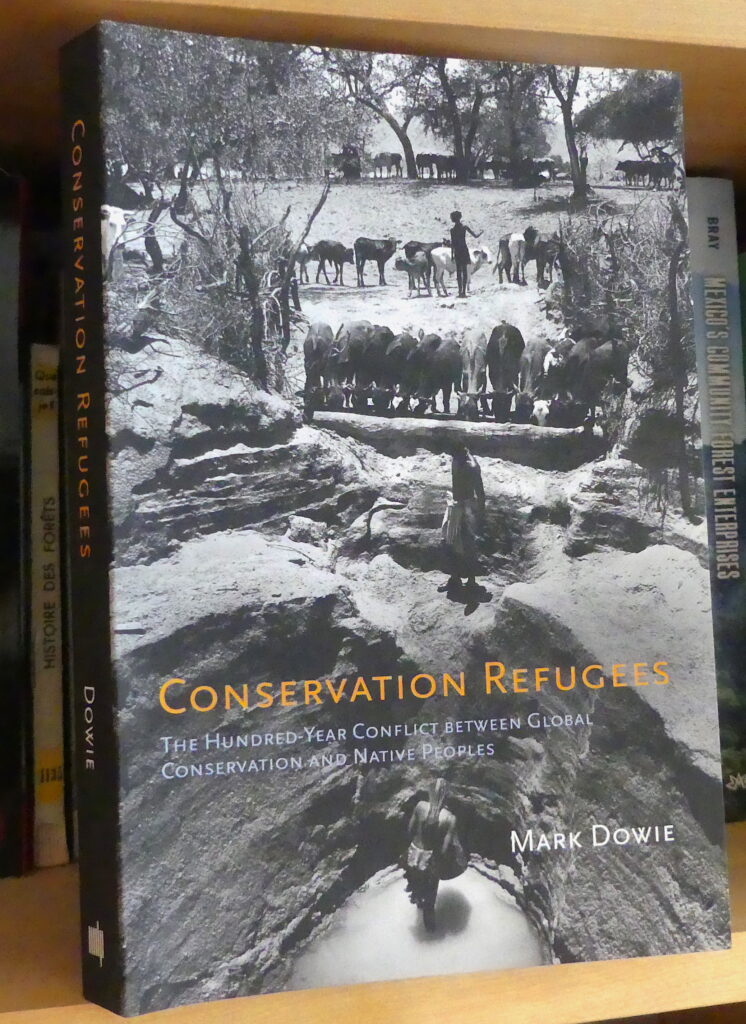

Placée en épigraphe du chapitre d’introduction de Conservation refugees — The hundred year conflict between global conservation and native peoples (Mark Dowie, MIT Press, 2011), la citation ci-haut résume l’essence du livre dont je vous présente le compte-rendu aujourd’hui.

Tout au long de ses 270 pages de texte, il y est question de la lutte de sociétés indigènes de par le monde pour continuer à habiter et à utiliser leurs territoires ancestraux [note : «indigènes» est un terme usuel dans ce livre]. La principale menace : des organisations non gouvernementales de la conservation qui, avec l’appui des gouvernements en place, cherchent à exclure ces sociétés indigènes de leurs territoires pour en préserver la biodiversité. Et souvent avec succès. D’où des millions de «réfugiés de la conservation».

En soi, la situation peut paraître absurde. Les sociétés indigènes dont il est question ont bien souvent utilisé ces territoires pendant des milliers d’années. Elles doivent donc avoir une bonne idée sur le comment en préserver la biodiversité! Et pourtant…

Ce livre, comme un précédent que j’ai présenté sur ce thème, va souvent fâcher voire décourager. Mais l’auteur, en gardant le ton posé et en mettant de l’avant toutes les sources de lumière qu’il a pu noter, en fait un livre presque optimiste. Mais surtout, c’est un texte essentiel à lire pour quiconque s’intéresse à la place de l’humain dans la préservation de la biodiversité.

Le grand débat philosophique

Une difficulté de mes comptes-rendus de livres est que, justement, il s’agit de comptes-rendus. Si j’y intègre un élément «critique de livre», à la base je m’intéresse surtout aux idées émises et à les partager.

Ici, il y a peu de pages sur les 270 que j’ai lues sur lesquelles je n’ai pas fait d’annotations pour signifier un intérêt. Je vais donc m’en tenir à l’essentiel de l’essentiel, si je peux dire! À cet égard, les deux citations qui suivent cernent bien la question philosophique de base au cœur du livre, soit : l’humain est-il partie prenante de la Nature ou en est-il séparé?

L’humain séparé de la Nature

La première citation est tirée du chapitre 1 intitulé Miwok. Il s’agit du nom de la nation autochtone qui a occupé le territoire de l’actuel parc Yosemite (Californie) avant d’en être expulsée au nom de la Nature. Point à souligner, ce n’est pas par hasard que cette histoire est racontée dès les débuts du livre. Pour l’auteur, il s’agit là du modèle dominant de création de parcs (ou aires protégées) depuis plus d’un siècle. Il y fait d’ailleurs régulièrement référence tout au long du livre.

À noter qu’en langue Miwok « Yosemite» signifie «grizzly» ou «ceux qui tuent». C’est ainsi que se nommaient les membres de la dernière bande Miwok qui a occupé le territoire du parc. De fait, ils étaient réputés très féroces…

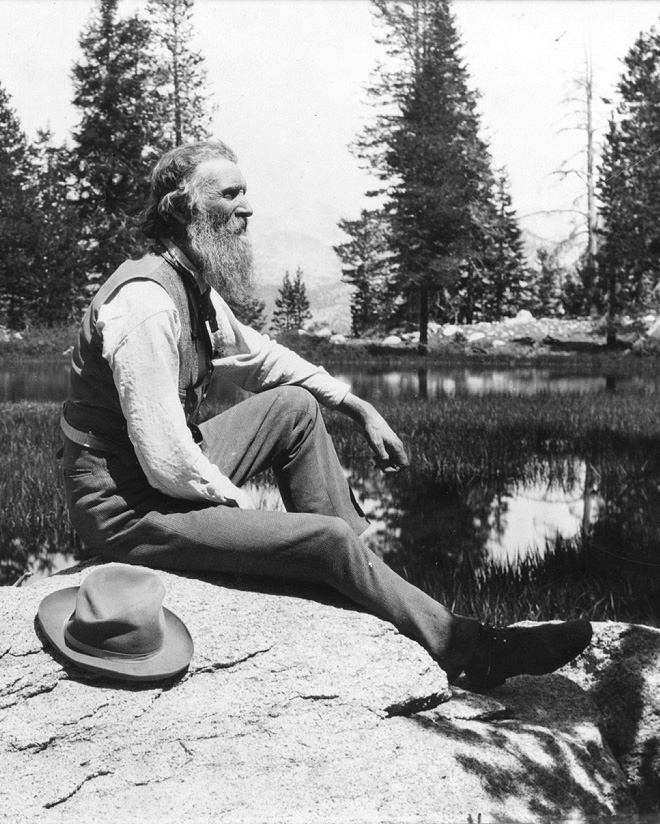

Aussi, pour le contexte, il est bon de dire un mot sur John Muir.

M. Muir est une personnalité historique dans le monde de la conservation. On lui doit en particulier la fondation du Sierra Club en 1892, un groupe environnemental toujours très actif. Mais il a aussi beaucoup à voir avec la création du parc Yosemite et, surtout, la philosophie de conservation qui l’a encadré et qui s’est depuis exportée de par le monde jusqu’à nos jours. Il est d’ailleurs présenté dans une section intitulée «Le parrain de la conservation».

In his writings Muir insisted that Yosemite Valley and the Mariposa Grove had, before the arrival of Euro-American settlers, been unoccupied virgin wilderness. He claimed that any Indians on these lands were temporary nomads passing through. Nothing could be further from the truth. For thousands of years, […] Indians cultivated it with seeds and bulbs to grow legumes, greens, flowers, and medicinal plants, They pruned the valley’s trees and shrubs and weeded the meadows. And they periodically burned off the entire valley to recycle nutrients and clear the floor of unwanted brush.

[…]

Yosemite Valley, the stubborn Scot opined, should remain as wild and open as it was and always has been, a place where overstressed urbanites and wilderness romantics like himself and Lafayette Bunnell could go to revere nature and, as Muir himself put it, “cleanse” their “souls of worldly evil.” Muir’s denial of the Indians’ heritage nurtured a historical fiction, which regarded Indians as “first visitors” who had decided not to reside in Yosemite for years before it and other national parks were formed. […]

— Conservation Refugees, p. 8

Ce qui est exprimé ici est une vision très commune aujourd’hui, à savoir que la Nature est distincte des humains. On ne vit pas dans la Nature, on la visite. Et si le tourisme n’a pas de chapitre en propre dans ce livre, c’est un sujet très présent en arrière-scène.

L’humain comme partie prenante de la Nature

La deuxième citation est tirée du chapitre 2 qui s’intitule Nature. Ce dernier agit comme balancier au premier et à la vision de la relation Nature-Humains de John Muir. Ici, ce sont des humains qui ont historiquement vécu avec la Nature qui ont la parole.

On several occasions during my research, an interview would be brought to a dead stop after I included the world wild or wilderness in a question. The word simply didn’t exist in the dialect of the person I was interviewing. My interpreter would stare at me and wait for a better question.

When I tried to explain what I mean by wild to Bertha Petiquan, an Ojibway woman in northern Canada, whose daughter was interpreting, she burst out laughing and said the only place she had ever seen what she thought I was describing as wild was a street corner outside the bus station in Winnipeg, Manitoba.

In Alaska, Patricia Cochran, a Yupik native scientist, told me “we have no word for ‘wilderness .’ What you call ‘wilderness’ we call our back yard. To us, none of Alaska is wilderness as defined by the 1964 Wilderness Act — A place without people. We are deeply insulted by that concept, as we are by the whole idea of ‘wilderness designation’ that too often excludes native Alaskans from ancestral lands.” Yupiks also have no word for biodiversity. Its closest approximation means food. […]

— Conservation Refugees, p. 19

Aujourd’hui, cette vision de la relation Nature-Humains est très minoritaire, voire marginale, tellement celle exprimée par John Muir a occupé toute la place depuis un siècle.

Expulsions et conséquences

Sur le strict plan humain, tous les cas d’expulsions que documente l’auteur se sont avérés dramatiques. Et comment pourrait-il en être autrement? Lorsque des humains qui ont vécu d’un territoire pendant des milliers d’années en sont exclus, ils perdent leurs repères. D’autant plus que bien souvent il s’agit de sociétés nomades qui sont sédentarisées de force.

Le drame humain des expulsions s’exprime de différentes façons. Une des plus brise-cœur est certainement quand des expulsés retournent sur leur territoire ancestral transformé en parc pour y trouver de la nourriture. À ce moment, ils se trouvent alors accolés de l’étiquette de «braconniers». Même si des générations de leurs ancêtres ont chassé sur ces mêmes terres. Et dans bien des parcs africains, être considéré comme un braconnier peut être synonyme de mort. Les gardiens sont armés. La «militarisation» de la conservation est une des réalités du livre.

Le drame humain des expulsions peut aussi avoir des impacts directs sur la biodiversité. Frustrés de ne plus pouvoir utiliser leurs territoires ancestraux, certains vont nuire à sa biodiversité en la récoltant de façon non soutenable. En cela, ils peuvent parfois s’associer à des braconniers de l’extérieur. La logique s’exprime ainsi : «Si je ne peux plus en profiter, les autres (les touristes) non plus…»

Les expulsions peuvent aussi avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes que l’on voulait initialement protéger. Il y a un chapitre complet (Disturbances) dédié à documenter comment l’aménagement à (très) long terme peut modeler un écosystème ainsi que les conséquences d’en retirer les aménagistes. Car, que ce soit par le biais du feu ou par le pâturage de leur bétail, les sociétés indigènes maintenaient certains types d’écosystèmes et leur biodiversité associée. Lorsqu’on retire ces aménagistes, les écosystèmes et leur biodiversité prennent une autre direction.

En résumé, et cela est largement documenté dans le livre, dans le dernier siècle la création d’aires protégées a très souvent eu de fâcheuses conséquences humaines et écologiques.

Princes et BINGOs

Un aspect que j’ai particulièrement apprécié de ce livre est sa structure. Comme dans l’exemple donné plus haut avec les citations, le livre alterne les chapitres discutant du cas d’une nation indigène aux prises avec des projets d’aires protégées (ex : Miwok) avec des chapitres sur un thème lié aux enjeux de la conservation (ex : Nature et Disturbances).

Ci-dessous, je vous présente deux autres thématiques qui ont particulièrement attiré mon attention.

Les BINGOs

C’est en fait une thématique non seulement intéressante, mais surtout incontournable.

Les BINGOs, ce sont les Big International NGOs. C’est un acronyme donné aux organisations non gouvernementales internationales (ONG) de la conservation par les leaders autochtones. Un chapitre (BINGO) leur est consacré.

Un des apprentissages de ce livre, et ça peut surprendre, c’est de constater à quel point ces ONGs sont de réelles multinationales de la conservation. Et il y a vraiment beaucoup d’argent impliqué.

Pour l’exemple, une des organisations souvent citées par l’auteur est Conservation International. Les efforts de cette ONG, entre autres, en Papouasie Nouvelle-Guinée sont décrits dans un chapitre intitulé Fiasco. En fait, surtout les efforts pour lever du financement pour leurs initiatives de conservation dans ce pays qui, comme le titre du chapitre l’indique, ne furent pas couronnées de succès.

Mais ce qui frappe dans ce chapitre, c’est l’opulence qui entoure cette organisation. Pour stimuler de riches donateurs, en 2002 le grand patron de cette organisation avait organisé une croisière en Papouasie Nouvelle-Guinée à bord d’un luxueux yacht. Le coût de la location : 25 000 $ US/jour ($ de 2002). En perspective, l’auteur mentionne qu’en 2006 Conservation International avait eu des revenus annuels de 117 millions $.

Cette ONG de la conservation est réputée particulièrement riche. Mais dans tous les cas, ce que l’on peut noter dans ce livre c’est que ce sont des organisations avec de longs bras financiers et politiques.

Quand elles interviennent dans un pays pour faire la promotion d’une aire protégée, ces ONGs bénéficient de moyens qui sont sans commune mesure avec les sociétés indigènes touchées par ces projets. À la lecture du livre, il est clair qu’elles sont directement responsables de bien des «réfugiés de la conservation». Ce qui est peu surprenant considérant que, sous l’angle «philosophie de la conservation», elles sont les héritières de John Muir.

Malgré cela, ce livre n’est pas un pamphlet anti-ONGs de la conservation. Bien au contraire, en fait. L’auteur est très pro-conservation. C’est pourquoi, s’il peut être très critique des BINGOs, en même temps son souhait est que ces dernières et les sociétés indigènes apprennent à mieux collaborer. Pour lui, il s’agit d’une bataille entre «gentils» («a good guy vs good guy story»). Il documente les bons coups et toutes les sources d’espoirs en ce sens. C’est le grand aspect «lumière» du livre.

La science des Princes

C’est là le titre d’un chapitre qui m’a fort intrigué.

À sa lecture, j’ai appris que la science des Princes, c’était la cartographie.

La grande idée ici est que les cartes définissent et légitiment les conquêtes. Ce sont des outils de pouvoir qui servent les intérêts de ceux qui les dessinent.

Mais ce que détaille ce chapitre, c’est que de plus en plus de sociétés indigènes utilisent cette science à leur avantage. On y découvre d’ailleurs M. Peter Poole, un cartographe travaillant exclusivement avec des communautés autochtones. Ses travaux ont entre autres contribué à la création du Nunavut.

C’est un chapitre qui, jusqu’à un certain point, détone du reste du livre. Il offre cependant une autre échelle de perception aux enjeux qui y sont abordés. En cela, il est particulièrement intéressant!

En 2025…

Le livre a été publié en 2011, mais l’actualité récente laisse à penser que les enjeux sont au même point aujourd’hui. Par exemple, plus tôt cette année j’ai pu noter que les Maasais, qui sont l’objet d’un chapitre, faisaient face à des évictions dans leurs territoires ancestraux en Tanzanie. Et l’actualité de 2025 rappelle le livre de 2011 alors que l’on y retrouve les mêmes mécaniques d’éviction toujours en action.

Mais aussi, comme documenté dans le livre, il y a de nos jours des efforts pour développer des modèles de conservation incluant les humains. Le discours des BINGOs sur la place de l’humain dans la préservation de la biodiversité évolue (lentement). Une évolution qui est en bonne partie le résultat d’efficaces efforts de lobbying de nations indigènes qui ont créé leurs propres organisations internationales pour les représenter.

Toutefois, de nos jours, l’idée que la Nature doit être vénérée et protégée des humains, comme exprimée par John Muir lors de la création du parc Yosemite, reste à l’évidence le courant philosophique dominant de la conservation.

Mot de la fin

Comme mentionné en introduction, ce livre est une puissante source de réflexion sur la place de l’humain dans la protection de la biodiversité et, plus largement, son rapport à la Nature.

Aussi, il ressort clairement que la stratégie de conservation de la biodiversité basée sur les aires protégées correspond à une vision romantique de la Nature extrêmement récente dans l’histoire de l’humanité. Ce n’est certes pas un modèle historique. Et il y a de bonnes raisons de penser que ce n’est même pas un modèle écologique. Exclure l’humain des territoires, c’est très fréquemment se couper de milliers d’années d’histoire environnementale pour s’orienter dans une toute nouvelle direction écologique.

Les opinions de l’auteur sur ces sujets sont très claires. Il n’a cependant pas écrit ce livre pour vous en convaincre, mais seulement pour vous faire réfléchir. C’est «Mission accomplie» et je vous le recommande fortement.