Les histoires forestières du Canada se suivent, mais ne se ressemblent pas

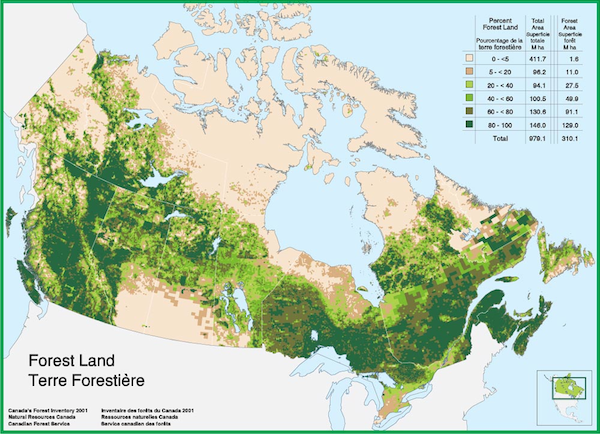

Les terrains forestiers au Canada en 2001 (Source: Inventaire forestier national du Canada)

Cette chronique devait être simple, soit faire un compte-rendu du livre Histoire forestière du Canada de M. Gilbert Paillé; un livre de plus de 400 pages publié en 2012 aux éditions Les Publications du Québec. Si je dis « simple », c’est que j’ai de l’expérience dans cet exercice et que la structure de ce type de chronique est presque « préformatée » dans mon esprit. Le gros de l’effort est donc de lire le livre et de prendre de bonnes notes! Mais voilà, je ne suis pas tombé sur un cas simple… Et pour ajouter un coefficient de difficulté, je vous présenterai dans un deuxième temps une autre référence sur le sujet: Canada Forests: a history (2003).

Les lecteurs moindrement réguliers de La Forêt à Cœur verront dans ce délai entre ces publications et ce compte-rendu, qu’une part de l’ADN de ce blogue! Et comme vous pouvez l’anticiper, cette chronique sera un peu plus longue que d’habitude… mais c’est ma 100e!

Une mine de renseignements… difficilement utilisable

Avec son Histoire forestière du Canada, l’auteur souhaitait avant tout fournir aux étudiants canadiens en foresterie une mine de renseignements bibliographiques sur presque tous les aspects d’intérêt politique, social, économique et culturel liés à la forêt et aux pratiques forestières au cours des cinq cents dernières années. Un objectif à la fois généreux et ambitieux! Et avec ses 593 références, l’auteur atteint assurément son objectif quantitativement. Le problème de fond toutefois, est que cette somme de références est difficilement utilisable.

Cela peut paraître un aspect technique pour certains, mais c’est un élément fondamental pour moi, surtout pour un livre d’histoire de plus de 400 pages: il n’y a pas d’index! Ce livre s’annonce comme une référence et vous devriez pouvoir vous poser des questions précises et espérer que le livre y réponde, ou à tout le moins vous donne des pistes de réponse. Mais, le problème, c’est que sans index, il devient impossible de trouver une information précise ou la contribution d’un personnage historique. Et la Table des matières ne vous sera que de peu de secours (ce n’est d’ailleurs pas son rôle).

Pour repérer des informations spécifiques, votre meilleur fil d’Ariane va être ici la liste des Tableaux et Figures (pages 403-404). Le résultat est toutefois inégal et laisse globalement sur notre faim. Si j’ai apprécié certains Tableaux comme L’évolution de la possibilité forestière au Québec entre 1970 et 2006 (p. 187), pour plusieurs une mise à jour aurait été nécessaire avant l’édition et les données apparaissent souvent comme de simples éphémérides choisies de façon plus ou moins aléatoire. Par exemple, il y a un Tableau sur Les fluctuations du prix des produits forestiers (1993 — 1999) (p. 95) et Les stocks de matière ligneuse au Canada en 1991 (p. 172). En fouillant un peu dans le texte, on peut trouver la liste des dix plus grandes compagnies de pâtes et papiers au Canada… en 1998 (p. 312). On s’attendrait d’un document aussi ambitieux qu’il fournisse la meilleure mise en contexte possible avec les données les plus à jour au moment de sa publication.

À cet égard, un cas où je me suis particulièrement dit « dommage » est celui du Tableau L’évolution du nombre d’usines de pâtes et papiers au Québec (1864 à 1933) (p. 316). Un rapport de recherche intitulé Survol de l’évolution de l’industrie des pâtes et papiers au Québec 1805-2011 (auteur: M. Jean-Paul Gilbert) a été diffusé par voie électronique par la Société d’Histoire Forestière du Québec (SHFQ) la même année que le livre de M. Paillé. Je ne peux m’empêcher de noter qu’il y a certainement eu là une occasion d’arrimage manqué entre M. Paillé et la SHFQ qui aurait bénéficié à tous (à noter que les données de cette étude ont été géoréférencées pour la Capitale Nationale).

Une histoire sous forme de dictionnaire-éditorial

Avez-vous déjà essayé de lire un dictionnaire comme un roman? C’est-à-dire partir de la lettre « a » et lire les entrées et leurs définitions une à la suite de l’autre? C’est une expérience que l’on peut facilement imaginer désagréable… et qui s’apparente à celle que j’ai vécue en lisant ce livre. Ce dernier est structuré dans son ensemble comme une histoire depuis l’époque amérindienne à aujourd’hui, mais sans trame narrative. Il est de fait très difficile de garder le fil en passant d’un paragraphe à l’autre.

Tout d’abord, les paragraphes sont trop souvent composés de phrases peu liées entre elles et, fréquemment, ils se suivent sans que l’on comprenne le lien logique entre eux. Un premier exemple qui m’a particulièrement frappé, car on le retrouve tout au début du livre:

(Chapitre 1. L’époque amérindienne — avant 1534, section: Un territoire à posséder, p.6)

Les Amérindiens vécurent en harmonie avec la nature pendant qu’ailleurs sur terre on inventait le papyrus, le crayon, le papier, les livres (Tableau 1.3), les journaux, la montre de poche et même le savon et qu’en Europe de l’Ouest, la surutilisation des forêts créait une grande pénurie de bois. À compter de l’an 1000, plus de 40 rois se succédèrent sur les trônes de France et d’Angleterre, et les protestants commencèrent à affronter les catholiques. La France imagina un ingénieux système seigneurial de possession du sol et la Joconde esquissa pour la première fois son fameux sourire.

C’est l’intégralité du dernier paragraphe du chapitre 1, d’un total de cinq pages, sur l’époque amérindienne. C’est aussi le seul paragraphe de la section Un territoire à posséder.

Un autre exemple tiré de la sous-section L’évaluation de la possibilité forestière dans le Monde (p. 183):

Sur le plan mondial, l’offre biologique des forêts non constituées en réserves en 1996 était égale à 3 milliards de mètres cubes.

En 2002, la World Wildlife Foundation (WWF) publia un rapport dans lequel elle comparait l’empreinte forestière (forest footprint) de presque tous les pays de la terre. La grandeur de cette empreinte représentait la superficie nécessaire pour produire tous les produits forestiers que le pays consommait. On y reconnaissait que les pays qui avaient la plus large empreinte (Finlande: 2,4 ha/personne; Suède: 1,4; États-Unis: 1,3; Canada:1,2) étaient ceux qui possédaient les plus larges forêts.

Ce sont intégralement les deux seuls paragraphes de cette sous-section.

Par ailleurs, l’histoire est souvent trop résumée et présentée « selon M. Gilbert Paillé ». Parmi les exemples qui m’ont le plus marqué, il y a la présentation du Canada comme un pays bâti par « trois peuples fondateurs », soit les francophones, les anglophones et les nations autochtones. C’est un point qui mériterait une argumentation, car j’ai de sérieux doutes que les Premières Nations appuient cette perception. Il n’y a toutefois aucun doute dans le texte qui le présente comme un fait.

Si je m’attarde aux enjeux plus spécifiquement forestiers, la situation est la même. Encore ici, quelques exemples qui m’ont particulièrement frappé. Un premier concernant l’avènement du concept d’aménagement écosystémique aux États-Unis (p. 122):

Aux États-Unis, Dale Robertson, le chef du service forestier américain, lança le concept d’aménagement écosystémique pour les forêts nationales dans le but avoué d’éliminer les coupes à blanc; le président George H. W. Bush [note: c’est bien le père!] devait annoncer la nouvelle au monde entier à Rio en juin 1992, même si ce concept n’était pas encore très bien défini.

C’est tout ce que vous saurez sur l’avènement d’un concept qui devait définir la politique forestière des États-Unis pendant plus d’une décennie et traverser la frontière pour être aujourd’hui au cœur de la politique forestière du Québec. Pour avoir lu une version « longue » de l’histoire, disons que c’est très très résumé. Beaucoup trop en fait pour l’importance du concept. Mais l’auteur n’en est pas un adepte et on le comprend clairement trois paragraphes plus loin:

En 1999, il existait un nouveau concept d’aménagement écosystémique que l’on pouvait assimiler à la conservation biologique. […] L’utilisation humaine du territoire venait donc en dernier lieu, après tout le reste. Les gens n’étaient rien de plus qu’une autre espèce animale et seraient traités comme telle!

La section sur l’aménagement écosystémique se finit sur l’usage de ce concept au Québec et sur ce paragraphe (page 125):

En 2006, le forestier en chef devint le défenseur de quelques projets d’envergure destinés à vérifier le concept de l’aménagement écosystémique en Mauricie, mais la grande majorité des ingénieurs forestiers n’en connaissait pas encore la vraie signification ni les conséquences de son application à grande échelle.

Point étonnant, c’est la référence la plus récente au Québec même si la Loi qui a intégré l’aménagement écosystémique dans notre politique forestière a été adoptée en 2010 et que le livre a été édité en 2012.

Sur un thème apparenté, l’auteur, qui a une très longue carrière de forestier, n’apprécie visiblement pas les environnementalistes et le livre semble une occasion pour régler ses comptes. Par exemple, dans le Sommaire de la section La protection de l’Environnement (pages 259-260):

Les apôtres de la nature comme David Suzuki et certains artistes populaires comme Brigitte Bardot […] et Richard Desjardins commencèrent à accumuler des faveurs politiques en dénonçant les pratiques d’utilisation des ressources fauniques et forestières canadiennes les plus courantes.

[…]

Pour montrer sa bonne foi, le Canada eut beau signer toutes les conventions internationales possibles […], rien n’arrêta la machine à broyer sa compétitivité.

Plus loin, le seul paragraphe de la sous-section Le commerce extérieur et intérieur des principaux produits forestiers dans le monde (p. 343):

Selon Greenpeace, le commerce mondial des produits forestiers était fondé sur des pratiques qui détruisaient l’environnement et la société. En l’an 2000, ces produits avaient une valeur de 150 milliards de dollars.

Le problème est que ce type d’éditorial, trop fréquent, enlève beaucoup de crédibilité à un livre qui se veut une référence.

Et quand il n’y a pas d’aspects éditoriaux, l’histoire est présentée comme une suite d’éphémérides… bien souvent sans un ordre chronologique évident. Un exemple très court d’éphéméride, soit l’unique phrase de la sous-section Le développement des principales industries forestières et du commerce forestier aux États-Unis — Les poteaux de téléphone (p. 282):

Après la Première Guerre mondiale, on installait 2 millions de poteaux de téléphone en bois par an.

C’est tout. Il n’y a pas de mise en contexte plus large.

En conclusion, considérant la difficulté à lire le texte, que beaucoup de données représentent de simples éphémérides sans mise en contexte avec les données les plus à jour et qu’il n’y a pas d’index, il m’est impossible de recommander ce livre dans sa forme actuelle. Au bénéfice de la culture forestière, je souhaite toutefois bien sincèrement qu’il y ait une seconde édition, mais sous la forme d’un dictionnaire encyclopédique (plus adapté, à l’évidence, au style de l’auteur), avec des mises en contexte intégrant les données les plus à jour possible et sans éditoriaux.

******

J’avais déjà lu Canada Forests: a history, un petit livre de moins de 100 pages de M. Ken Drushka publié en 2003 par la Forest History Society. C’était cependant avant que je commence à faire des comptes-rendus de livres!

Le relisant, j’ai pu constater que la première grande qualité de ce livre est que vous pouvez l’ouvrir à n’importe quelle page et « accrocher » à sa trame narrative, l’auteur étant à l’évidence un bon conteur. Aussi, l’auteur a su s’effacer pour donner toute la vedette à l’histoire qu’il racontait.

La deuxième grande qualité de ce livre est de bien mettre en perspective l’origine de débats forestiers qui ont encore cours aujourd’hui. Vous y découvrirez, entre autres, que la « conservation » des forêts a pendant longtemps été synonyme de protection contre les feux… et contre la colonisation. Les industriels forestiers étaient alors aux premières loges de la « conservation » des forêts! Si les enjeux qui sont présentés dans ce livre recoupent souvent ceux du livre précédent, sa forme, son style, le rendent cependant infiniment plus accessible… et il y a un index!

Canada Forests: a history n’a pas les mêmes ambitions qu’Histoire forestière du Canada. Les spécialistes trouveront assurément très limitées les informations et références disponibles. C’est toutefois là un parfait petit livre pour les simples amateurs d’histoire forestière ou pour des étudiants en foresterie.