L’édénisme, vous connaissez?

Le précédent texte portait sur les bases scientifiques de l’aménagement écosystémique. Celui d’aujourd’hui va se pencher sur sa base philosophique.

Le point de départ de cette réflexion est un texte publié en 1996 intitulé «Benchmarks for managing ecosystems: Are human activities natural?». Il s’agit-là d’une courte réflexion de M. Malcom L. Hunter Jr.

Pour la petite note (ou rappel), dans la précédente chronique, M. Hunter Jr. avait déjà été identifié comme la principale référence scientifique de la définition de l’aménagement écosystémique au Québec. Il y a donc ici une suite logique. Mais surtout, sa réflexion pose la question de la place des Premières Nations dans la nature. Dans tout ce que j’ai pu lire sur la thématique écosystémique au fil des ans, c’est assez unique.

Après avoir pris la mesure de la vision de M. Hunter Jr. et les clairs liens qu’il y a à faire avec la politique forestière québécoise, un article faisant office de contre-argumentaire sera présenté. En «Mot de la fin», il sera question «d’édénisme», soit le mot qui résume le mieux la philosophie de l’aménagement écosystémique.

Sur ce, bonne lecture!

Les humains d’un côté, la nature de l’autre

Pour la note technique, il m’est apparu que le plus simple et le plus clair pour faire valoir les idées exprimées dans les deux textes était d’en présenter de larges extraits. En cela, je me suis appuyé sur Deepl pour les traductions. Aussi, j’ai retiré les liens aux références pour une simple question de clarté de lecture.

L’introduction du texte de M. Hunter Jr. pose les bases de sa réflexion et se lit ainsi :

Pour les biologistes de la conservation, l’un des objectifs fondamentaux de la gestion des écosystèmes est de maintenir ou de restaurer leurs structures et fonctions naturelles. Dans les réserves écologiques, nous nous efforçons d’atteindre aussi complètement que possible cet objectif. En dehors des réserves, nous acceptons certains compromis, par exemple en concevant des coupes de bois qui imitent les perturbations naturelles. Dans les deux cas, nous devons décider des critères de référence pour concevoir et évaluer notre aménagement […] La partie la plus difficile de cette question consiste souvent à déterminer ce qui est naturel. [traduction]

— Hunter Jr. 1996

Sur ce dernier point, une bonne part de l’argumentaire de M. Hunter Jr. s’attarde à discuter de la distinction entre Premières Nations et Européens quant à leur influence respective sur la nature. Son message est à l’effet que les premiers ne sont pas plus «naturels» que les seconds. La Nature, sans quelconque influence humaine, devant rester la référence.

Sans passer en revue tous ses arguments, je mets celui-ci en évidence :

[…] de nombreux biologistes pensent que la chasse pratiquée par les Amérindiens a joué un rôle majeur dans l’extinction de plus de 30 genres de grands mammifères, tels que les antilopes, les mammouths, les chevaux et les paresseux terrestres. En revanche, les seules extinctions de grands mammifères attribuables à la colonisation européenne (espèces complètes et non sous-espèces) sont la disparition de la «vache des mers» [Steller’s sea cow, Hydrodamalis gigas] et du phoque moine des Caraïbes [Caribbean monk seal, Monachus tropicalis]. En résumé, si l’impact écologique global des Amérindiens a été bien moindre que celui des Européens, il a été significatif à certaines époques et en certains lieux. [traduction]

— Hunter Jr. 1996

Finalement, dans cette quête à promouvoir le «tout naturel», sa pensée s’est étendue des Amériques au reste de la planète. J’ai particulièrement été marqué par sa réflexion concernant l’Afrique :

Il est intéressant de noter que, même en Afrique, où les hominidés brûlent probablement les prairies depuis au moins 1,5 million d’années, certains écologistes s’interrogent sur le bien-fondé de la perpétuation de ce régime. [traduction]

— Hunter Jr. 1996

Le point n’est pas plus développé, mais il exprime bien une idée récurrente dans son texte, à savoir que ce n’est pas parce que des humains ont aménagé un territoire pendant des milliers d’années, voire des millions, que cela classe cette activité comme «naturelle». La Nature, c’est la référence. Les humains, eux, altèrent la Nature.

La question fondamentale ici est de comprendre le pourquoi à cette référence absolue à la nature. M. Hunter Jr. l’exprime ainsi :

De même, on pourrait considérer les écosystèmes comme un continuum allant d’un pôle où ils sont pratiquement exempts d’impact humain au pôle opposé où ils sont totalement dominés par l’Homme […]. Dans cette optique, l’objectif général des conservationnistes serait de déplacer les écosystèmes le long du continuum vers le pôle naturel, en reconnaissant que cela créerait un monde meilleur pour toutes les espèces et que, nous nous sommes tellement déplacés vers un pôle, le monde est déséquilibré du point de vue même du bien-être de l’Homme. [traduction]

— Hunter Jr. 1996

Une philosophie québécoise

La vision exprimée par M. Hunter Jr. permet de bien saisir la portée philosophique de la politique forestière québécoise dans laquelle l’aménagement écosystémique est ainsi défini :

Un aménagement qui consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle.

— Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

On pourrait ajouter que la stratégie de mise en place des aires protégées au Québec est basée sur cette philosophie. Cette dernière s’appuie sur les catégories d’aires protégées développées par l’Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN). Or, pour l’essentiel, ces catégories proscrivent toutes les activités humaines «extractives» comme l’aménagement forestier. Seules sont autorisées, voire encouragées, les activités de récréation.

C’est dire que le Québec, que ce soit par le biais de sa politique d’aménagement forestier ou celle des aires protégées, ne vise qu’un seul but pour les forêts publiques : faire en sorte de ne pas altérer leur cours naturel; «naturel» étant ici synonyme d’absence d’influence humaine.

C’est une vision. Mais comme l’article suivant le fait ressortir, cette philosophie dans la (non) relation de l’humain avec la nature est non seulement relativement récente dans l’histoire de l’humanité, mais a aussi le grand potentiel d’être néfaste à ladite nature et aux humains.

Humains + nature = riche biodiversité

L’article, publié en 2021, s’intitule «Indigenous knowledge and the shackles of wilderness» (Fletcher et collab.).

Le point de départ de la réflexion des chercheurs est l’Anthropocène, soit l’ère géologique officialisant l’impact de l’humain à l’échelle de la planète. Un impact particulièrement négatif pour les écosystèmes forestiers tropicaux reconnus pour leur grande richesse en biodiversité.

Or, les auteurs notent que les mesures de protection proposées pour ces écosystèmes ont pour seule logique d’exclure le plus possible l’influence humaine. Et c’est là où, pour eux, le bât blesse sérieusement. Ils font valoir que, très souvent, la richesse en biodiversité de ces écosystèmes est en fait liée à des utilisations millénaires par des sociétés indigènes, ce qui est complètement ignoré par la logique protectionniste dominante.

La source originelle : le siècle des Lumières

Un point très intéressant de l’article est que les auteurs s’attardent aux sources philosophiques de cette approche de protection de la nature :

La classification de l’Anthropocène en tant qu’époque statique est, à la base, une construction eurocentrique. Elle est le fruit des «Lumières» européennes qui ont donné la priorité aux notions «occidentales» de «raison» dans leur difficile (problematic) tentative «d’émanciper» l’humanité entière des dogmes chrétiens et autres dogmes religieux qui font autorité. […] Au lieu d’offrir une alternative aux religions rigides et autoritaires, le siècle des Lumières s’est construit sur le principe central et religieux selon lequel les humains sont séparés de la nature. Selon ce principe, l’Homme peut s’abstraire du reste du monde et, ce faisant, posséder les facultés nécessaires pour le comprendre dans son intégralité grâce à la recherche objective d’universalités. [traduction]

— Fletcher et collab. (2021)

Le siècle des Lumières, comme on l’a appelé, réfère aux années 1700 (18e siècle). Et les auteurs rappellent que c’est une période historique où nous étions en pleine colonisation européenne de la planète. Ces idées, issues de l’Europe, devaient donc voir leur propagation facilitée par la colonisation.

Comme d’autres dualismes issus de la pensée des Lumières, tels que l’espace et le temps, l’humain et le non-humain, l’esprit et le corps, le dualisme entre nature et culture reste tellement ancré dans la culture occidentale et celle de la conservation de l’environnement qu’il est rarement remis en question de manière critique dans les grandes institutions. Malgré les appels de plus en plus nombreux à la décolonisation de la conservation et des décennies d’engagement critique de la part des chercheurs autochtones et non-autochtones, le discours et les pratiques Occidentales contemporaines en matière de conservation continuent de supprimer les notions non européennes de réciprocité entre les êtres humains et le monde qui nous entoure.

— Fletcher et collab. (2021)

[…]

Dans ce contexte, des catégories et représentations universelles de la nature vierge, sans influence humaine, sont apparues et ont fortement influencé la conservation des habitats tropicaux, des forêts tropicales humides aux déserts. Ces récits dominants ne tiennent guère compte, voire pas du tout, des modes de connaissance, d’utilisation et de vie des autochtones et des populations locales dans ces paysages (c’est-à-dire les territoires autochtones). La notion de nature sauvage (wilderness) est l’une de ces catégories issues des Lumières et de l’impérialisme européen qui continuent de présenter les espaces de grande valeur en biodiversité comme des environnements vierges, dépourvus de population, et qui ont besoin d’être préservés : supposément, l’antidote même à l’Anthropocène.

[…]

À bien des égards, ces interprétations étroites des paysages forestiers ont justifié l’expulsion inhumaine des populations autochtones et locales de leurs terres d’origine après leur annexion en tant que parcs et zones protégées, entraînant des dépossessions et des conflits similaires à ceux de la période coloniale dans les Amériques, en Afrique, dans la région Asie-Pacifique et en Australie. Le Wilderness Project et les efforts visant à cartographier et à classer les zones sauvages intactes de grande valeur (dont beaucoup se chevauchent avec les tropiques et les régions à forte population autochtone) se poursuivent encore aujourd’hui. [traduction]

Sur le point de l’éviction inhumaine de populations indigènes ou locales pour la création d’aires protégées, je vous invite à (re)lire ma chronique sur la création d’un parc en Éthiopie. Il y est fait le compte-rendu d’un livre intitulé L’invention du colonialisme vert — Pour en finir avec le mythe de l’Éden africain. L’UICN, en particulier, n’y joue pas un beau rôle. Plus localement, on peut penser à la création du parc Forillon en Gaspésie qui s’est avéré une tragédie pour les résidents de ce territoire.

Aménager, c’est prendre soin d’un territoire

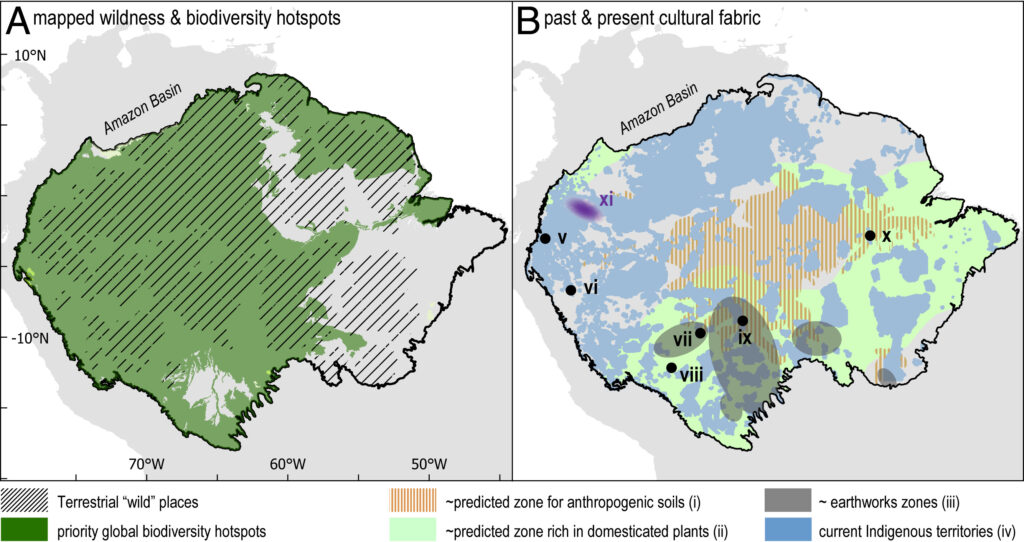

Les chercheurs développent beaucoup sur la superposition des «hotspots» de biodiversité avec l’occupation historique et actuelle des populations indigènes. Ci-dessous, une des Figures de l’article sur ce thème dans le bassin amazonien.

Les auteurs donnent aussi un exemple des conséquences de retirer les indigènes australiens d’un territoire qu’ils aménageaient depuis des temps immémoriaux (note : les chercheurs sont australiens) :

De même, les terres tropicales arides d’Australie sont le territoire de populations autochtones depuis, peut-être, plus longtemps que n’importe quel autre endroit de la planète. Loin d’être l’une des dernières régions sauvages de la planète, les déserts occidentaux d’Australie sont le lieu de vie ancestral d’un certain nombre de peuples aborigènes, qui gèrent ces paysages depuis des millénaires. De fait, l’expulsion des populations autochtones dans les années 1960 a eu des effets catastrophiques, entraînant des incendies incontrôlés et une dégradation des qualités écologiques pour lesquelles ce paysage était apprécié à l’origine. Sans surprise, la restitution de ces terres aux propriétaires traditionnels autochtones au cours des deux dernières décennies a permis d’améliorer la dynamique socioécologique de la région. [traduction]

— Fletcher et collab. (2021)

Ici, il est bon d’ajouter le témoignage d’indigènes australiens quant à leur appréciation de territoires non aménagés :

De fait, certains aborigènes d’Australie considèrent le «pays sauvage» (wilderness) comme un «pays malade», c’est-à-dire une terre qui s’est dégradée par manque d’attention lors de son utilisation. [traduction]

— Fletcher et collab. (2021)

La dernière section de cet article se conclut par un plaidoyer pour une dévolution de pouvoirs d’aménagement aux populations indigènes et locales afin préserver les écosystèmes et leur biodiversité des effets néfastes de l’Anthropocène.

Mot de la fin

Nous vivons au Québec un contexte anti-aménagement des forêts qui s’inscrit très bien dans la philosophie protectionniste associant les forêts «naturelles» à l’Éden biblique. C’est ce que, personnellement, j’appelle de «l’édénisme». Un mot peu utilisé qui est ainsi défini par le logiciel Antidote : Période heureuse qui aurait précédé l’état sauvage, dans certains systèmes sociologiques utopistes. Pour le contexte forestier, je propose la définition suivante :

Philosophie environnementale basée sur la promotion de forêts sans historique de récolte industrielle comme représentantes de l’Éden (ou du Paradis terrestre).

Dans ce contexte, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait autant de réactions négatives vis-à-vis les coupes forestières : dans l’imaginaire collectif, on se trouve ainsi à «détruire» une part de l’Éden et, de plus, pour de viles considérations économiques.

Cela peut paraître très théorique comme réflexion ou analyse, mais il est essentiel de nommer précisément les défis à surmonter pour veiller sur nos forêts. De fait, les quelque 5 millions d’hectares brûlés cette année au Québec nous rappellent que mère Nature n’est pas nécessairement d’une tendre… nature.

À partir de là, deux grandes stratégies s’offrent à nous. La première, préconisée par les édénistes, consiste à diminuer le plus possible la récolte afin de laisser mère Nature faire son œuvre «bienveillante», dont brûler les forêts. La seconde consiste à s’inspirer des humains ayant vécu en étroit contact avec mère Nature pendant des milliers d’années et aménager le territoire pour répondre à des besoins collectifs.

Et les besoins sont multifacettes. Pensons simplement à miser sur les forêts pour développer une économie sur une ressource renouvelable et sobre en émissions de CO2. Cela, tout en permettant à des communautés de vivre des forêts et de ses multiples ressources (qui peuvent être intangibles, comme la seule détente).

En théorie, le choix est facile.