Biodiversité et Anthropocène : protéger le passé à tout prix ?

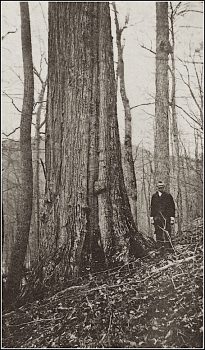

Châtaigner d’Amérique. Photo tirée d’un article de 1914 (Domaine public, source)

Le châtaignier d’Amérique (Castanea dentata) était un arbre majestueux avec des diamètres pouvant se mesurer en mètres. Ses fruits étaient très recherchés par la faune. Il se comptait en milliards d’individus sur une aire de distribution qui s’étendait sur tout l’est des États-Unis jusqu’au sud de l’Ontario. Cryphonectria parasitica, un champignon importé d’Asie, le fit pratiquement disparaître il y a un siècle (il en reste une centaine d’individus).

Des efforts sont en cours pour le réintroduire à l’aide de la génétique. Un premier groupe a créé des hybrides résistants au champignon avec une variété chinoise. Quelques centaines d’individus ont été plantés ces dernières années. Une autre équipe vient de mettre au point un châtaignier d’Amérique résistant au champignon grâce à… un gène tiré du blé. Les chercheurs sont encore loin d’avoir l’autorisation de le disséminer dans la nature, mais le châtaignier d’Amérique version OGM existe.

Au Québec, le caribou forestier est devenu un symbole de la protection de la biodiversité, en particulier la harde de Val-D’Or qui ne compterait que 10-15 individus. Le gouvernement envisagerait d’importer des caribous pour remonter la population de cette harde à environ 75 individus, un minimum pour en assurer la survie. Dans le cas de celle des caribous montagnards de la Gaspésie, on investit entre autres dans l’abattage de prédateurs (coyotes).

Ces initiatives ont pour point commun une stratégie basée sur la restauration ou la protection de ce qui a déjà été. Or, des efforts scientifiques internationaux sont en cours pour définir l’Anthropocène, soit une ère géologique marquée avant tout par l’influence de l’humain sur la planète. Dans ce contexte, s’attacher à des images du passé est-elle la meilleure stratégie pour préserver la biodiversité ?

L’Anthropocène

De nos jours, parler de l’influence de l’humain sur l’écologie de notre planète se « résume » aux changements climatiques. Dans une réflexion sur l’Anthropocène, ce n’est cependant là qu’une conséquence parmi bien d’autres. S’intéresser à l’ère « Anthropocène », c’est plus largement poser un regard sur l’impact de l’histoire de l’humanité sur la planète.

Par exemple, l’envoi de CO2 dans l’atmosphère a déjà eu un effet très positif sur les sociétés humaines. C’était il y a environ 10 000 ans lors du développement de l’agriculture. En relâchant du CO2 par le biais des feux nécessaires au défrichement, les humains ont (accidentellement) stabilisé le climat. Il s’avère que la dynamique planétaire aurait dû nous amener à être aujourd’hui (ou sur le point de l’être) dans une ère glaciaire. Sans cette stabilisation du climat, le développement des civilisations aurait été certainement limité.

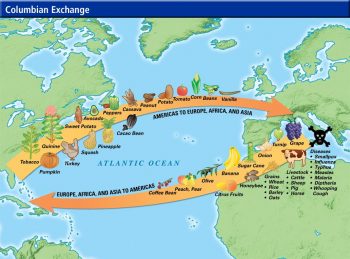

Un visuel de «l’Échange colombien» (source).

Il y a aussi « l’Échange colombien » (Columbian Exchange). L’expression est liée à l’arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques. Cet évènement a (entre autres) eu pour effet de connecter le continent américain au reste du monde et a instauré l’ère de mondialisation des échanges que nous connaissons aujourd’hui. Par exemple, il n’y avait pas de blé, de chevaux ou de cochons dans les Amériques avant Christophe-Colomb. Il n’y avait pas non plus de pommes de terre, de tabac ou de tomates dans le reste du monde. Ce n’est là qu’une très très courte liste de ce phénomène qui s’allonge d’année en année et qui a pour effet d’homogénéiser la biodiversité à l’échelle planétaire (j’ai abordé cet aspect plus en détail dans une précédente chronique).

Plus près de nous, « La Grande Accélération » fait référence à l’explosion démographique planétaire depuis la 2e Guerre mondiale et tout ce qu’elle a requis en ressources. Cette « grande accélération » est d’ailleurs pointée du doigt dans le Rapport d’un comité intergouvernemental sous l’égide de l’ONU qui conclut qu’un million d’espèces sont à risque de disparaître.

Ces quelques exemples de jalons de l’histoire humaine, pris dans leur ensemble, amènent à une grande conclusion : Homo sapiens a créé, à lui seul, une nouvelle trajectoire dans l’histoire de la planète. Le monde qui a pu être ne sera jamais plus, et ce d’une multitude de façons.

Des défis de définir une ère Anthropocène

Pour autant, tout cela reste à officialiser. Déclarer une ère « Anthropocène », comme aujourd’hui on parle « d’Holocène » ou de « Jurassique », pourrait prendre du temps. Il y a tout un processus pour que l’Union Internationale des Sciences Géologiques, responsable de ces questions, prenne une décision. Il y a des enjeux scientifiques, mais aussi politiques en cause. Donner une dimension officielle à une déclaration du type : « Nous voici dans l’ère où c’est l’humain qui dirige les destinées écologiques de la planète » aura nécessairement un retentissement politique.

Parmi les difficultés scientifiques, celle de « mettre le doigt » sur l’évènement associé au début de l’Anthropocène n’est pas la moindre. C’est toujours ainsi : une nouvelle ère doit laisser une trace bien visible qui apparaît simultanément à différents endroits sur la planète (exemple : l’apparition des mammifères suite à la disparition des dinosaures).

Parmi les difficultés scientifiques, celle de « mettre le doigt » sur l’évènement associé au début de l’Anthropocène n’est pas la moindre. C’est toujours ainsi : une nouvelle ère doit laisser une trace bien visible qui apparaît simultanément à différents endroits sur la planète (exemple : l’apparition des mammifères suite à la disparition des dinosaures).

Considérant que c’est là un aspect technique très pointu, j’en profite pour vous diriger vers mes références si vous souhaitez creuser davantage ces aspects. La plus facilement accessible est Defining the Anthropocene (Lewis & Maslin 2015, revue Nature). À noter qu’au moment d’écrire ces lignes, cet article avait été cité 1012 fois (Google Scholar). Les auteurs ont repris leur argumentaire de manière plus détaillée dans un livre : The Human Planet: How We Created the Anthropocene (2018, Pelican Book). Finalement, il y a Anthropocene : A Very Short Introduction (Ellis 2018, Oxford University Press). Dense, mais qui se lit très bien.

L’année 1610

Avant d’aborder des questions de politique forestière québécoise (La Forêt à Cœur reste un blogue sur l’aménagement forestier), il convient de dire un mot sur « l’évènement » annonçant l’Anthropocène selon Lewis et Maslin. Il aurait eu lieu en 1610. Cette année-là, la proportion de CO2 connut un creux sans précédent au cours des deux derniers millénaires et la cause la plus probable est d’origine humaine.

Il s’agit du décès estimé d’une cinquantaine de millions d’autochtones des Amériques suite aux maladies (involontairement) apportées par les colons européens, soit environ 90 % de leur population. Les Premières nations étaient des aménagistes forestiers (éclaircies par le feu) et des agriculteurs. En perdant autant de population, les Premières nations ont alors perdu leur capacité d’aménager le territoire. En conséquence, les forêts se sont densifiées et les terrains agricoles se sont verdis. Ce faisant, et à la mesure des superficies aménagées, les arbres ont tellement capté de carbone que cela eut un impact planétaire sur la proportion de CO2.

Coyote (Canis latrans) au parc Yosemite, États-Unis. Auteur: Christophe Bruno (source).

De l’urgence de repenser notre approche pour préserver la biodiversité

Que ce soit par l’aménagement écosystémique ou par les exemples donnés en introduction, nos stratégies pour préserver la biodiversité sont orientées vers la préservation d’un certain passé. Or, les preuves se sont accumulées dans les dernières décennies quant au fait que, non seulement la biodiversité précolombienne des Amériques était celle d’un territoire humanisé, mais aussi qu’elle a depuis été irréversiblement changée. Tout retour en arrière est impossible.

Dans ce contexte, s’obstiner à protéger ou restaurer une espèce « parce qu’elle était là » peut donner bonne conscience, mais ne contribue en rien à sauver le million d’autres espèces menacées. De plus, cela crée des « paradoxes écologiques » comme, par exemple, lorsque cette logique sert de justification à l’abattage de prédateurs qui pourtant, eux aussi, jouent un rôle-clé dans l’écosystème.

Si l’on parle « d’urgence climatique », il y a aussi une « urgence biodiversité ». Et pour faire face à cette dernière, il serait temps de s’éloigner des dogmes qui aujourd’hui guident nos actions pour la préserver et d’ouvrir nos réflexions sur la dynamique écologique planétaire initiée par Homo sapiens.

Références additionnelles

Charles C. Mann. 2011. 1491 : New Revelations of the Americas before Columbus. 2e Édition. Vintage Books. 553 pages.

William M. Denevan. 1992. The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in 1492. Annals of the Association of American Geographers. 82: 369-385.