Il y a les articles intéressants et il y a ceux qui sont une coche au-dessus, ceux qui deviennent un « classique » de nos références. Un gros merci à Jacques Gravel (MRNF) de me l’avoir fait découvrir.

Il s’agit de « Management of Publicly Owned Forests« , un article de M. Gordon Baskerville publié dans Forestry Chronicle en juin 1988. Un article qui pose à la fois un regard sur le passé de l’aménagement des forêts publiques au Canada et sur leur futur; un futur dans un contexte où divers gouvernements provinciaux venaient de mettre en place des politiques amenant un plus grand contrôle de l’État dans l’aménagement des forêts publiques. Cette article mériterait d’être (re)lu aujourd’hui par quiconque s’intéresse à la question de l’aménagement de nos forêts publiques. Je vais résumer au mieux.

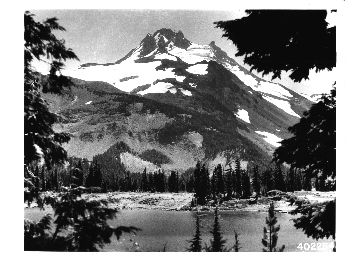

Photo : E. Alvarez

Tout d’abord, un constat brutal : le « public », en tant que propriétaire des forêts publiques, s’est comporté en propriétaire de taudis (« slum landlords« ). Il a grandement profité des revenus de la forêt sans réinvestir dans cette dernière (l’argent servant à l’éducation, la santé, … de bonnes causes en soi!). En fait, il en arrive au chiffre ahurissant que le public a tiré un profit net de 95% de l’aménagement des forêts.

Malgré toutes les promesses, espoirs et bonnes intentions placés dans les nouvelles lois, M. Baskerville se gardait une réserve quant aux résultats de ces lois car :

1- Une loi, ce sont des mots sur du papier. Les formes qu’elle peut prendre sur le terrain vont être très diversifiées.

2- Pour prendre la pleine mesure de l’effet d’une loi sur une forêt, il faut au moins une révolution (il l’estimait à environ 80 ans).

Lire la suite